|

|

|

Quest’ordine di considerazioni si può già in qualche misura scorgere nelle pagine di Estetica dello spazio e le illusioni ottico-geometriche (Voss, Hamburg 1894) — un saggio di Theodor Lipps dedicato a far luce sulla natura delle illusioni ottiche. Certo, per Lipps l’origine di queste illusioni non riposa sulla percezione, ma sul sovrapporsi ad essa di processi rappresentativi che hanno la loro origine nell’io: Lipps non è, in altri termini, disposto a negare la dipendenza univoca della percezione dalle condizioni dello stimolo e ritiene quindi necessario far dipendere dalla soggettività l’inganno di cui essa stessa è vittima (ivi, 63-9). Basta tuttavia leggere con attenzione queste pagine per rendersi conto che in antiche fogge si fa avanti un contenuto nuovo. Se infatti alla percezione nella sua obiettiva esattezza può sovrapporsi e sostituirsi una rappresentazione erronea, ciò accade perché la forma, nella sua determinatezza fenomenica, "costringe" chi la osserva a coglierla come se fosse il frutto di un agire, come se in essa l’io potesse riconoscere quelle tendenze e quei dinamismi che caratterizzano la vita. Sotto lo sguardo della soggettività le forme spaziali si animano, poiché alla percezione nella sua obiettività vengono sostituendosi le rappresentazioni dell’oggetto che hanno la loro origine nell’atteggiamento proiettivo dell’io: all’esserci della forma subentra così il suo vivere, il suo animarsi di una molteplicità di dinamismi che tendono a liberarla dalla fissità del dato. E tuttavia se le rappresentazioni proiettive possono sorgere e tacitare l’obiettività del dato ciò accade soltanto perché nella forma percettiva dell’oggetto vi sono le "ragioni" che ci spingono a viverla secondo un’angolatura determinata. Un rapporto per certi versi analogo tra dimensione soggettiva del percepire e natura non sensoriale delle illusioni ottico-geometriche traspare anche nelle analisi di Benussi. Anche per Benussi infatti le illusioni ottiche rimandano ad un intervento della soggettività che dai dati elementari di senso è invitata ad una apprensione formale che risulta essere inadeguata rispetto alla costituzione obiettiva del dato. Come abbiamo dianzi osservato, l’interesse di Benussi doveva tuttavia soffermarsi soprattutto su quella forma di illusioni dei sensi che sono riconducibili sotto il titolo dell’ambiguità: qui la possibilità di variare l’assetto percettivo dell’immagine giocando sugli orientamenti dell’attenzione doveva mostrare in vitro la presenza della soggettività nella strutturazione asensoriale dell’immagine.

Il tentativo di ricondurre le illusioni ottiche alla dinamica delle proiezioni soggettive doveva presto lasciare il campo ad altre soluzioni; diverso doveva essere invece il destino della convinzione, che pure anima le pagine di Lipps e di Benussi, secondo la quale la scena percettiva è percorsa da una molteplicità di tendenze che determinano il senso di ciò che esperiamo. Di questa tesi la psicologia della forma doveva fare la sua bandiera, ed in questa luce le illusioni ottiche dovevano necessariamente apparire come una dimostrazione del fatto che la percezione è determinata da un insieme di regole che le permettono di andare al di là dell’informazione contenuta nello stimolo ma che, proprio per questo, possono talvolta indurci in errore. Il capitolo degli inganni percettivi doveva così offrire una ricca messe di materiale per mostrare da un lato l’insostenibilità della tesi secondo la quale la dimensione sensibile della percezione dipende esclusivamente dallo stimolo e per ribadire dall’altro che nella percezione sono all’opera regole di formazione e di unificazione.

Come reagire di fronte a tanto sapere speso su questo tema così capace di catturare la nostra curiosità? Credo si debba reagire così, proponendo innanz itutto una prima riflessione. Parliamo di illusioni e di inganni percettivi, ma non saremmo disposti a mettere sotto questo titolo ogni percezione ingannevole ma, per così dire, solo quelle che resistono alla nostra capacità di correggerle.

Che cosa intendo dire è presto detto: vi sono casi in cui la nostra percezione è, per così dire, messa in scacco, e questo perché ci pone di fronte a situazioni percettive che possono essere sanate nell’unità del loro riferimento oggettuale solo prescindendo da una qualche peculiarità della scena percettiva. Non è così che stanno le cose nel caso dei molti errori percettivi nei quali normalmente ci imbattiamo. Si narra che Zeusi avesse dipinto un grappolo d’uva tanto vero a vedersi da ingannare gli uccelli accorsi a beccarlo, ma che avesse dovuto poi cadere nell’inganno sottile di Parrasio che dipinge sulla tela un panno che invano Zeusi cerca di sollevare. Così sapevano un tempo ingannare e ingannarsi i pittori, e tuttavia se di questo vecchio aneddoto è opportuno qui ricordarsi è perché in questo caso lo sguardo che scopre l’inganno è insieme latore di una nuova decisione percettiva che illumina ciò che percettivamente si dà di una nuova istanza interpretativa. Lo sguardo che cede all’immagine e al gioco del trompe l’œil cerca di cogliere nell’immagine tutto ciò che la anima di una tridimensionalità che non le appartiene, ma non appena la mano svela l’inganno anche lo sguardo corre a cercare ciò che può redimerlo dall’errore: ora, riguardando quel disegno, lo sguardo cade su tutti i particolari che assecondano ciò che il tatto ci ha rivelato e di fatto l’inganno si dissipa e la vista nuovamente vede proprio ciò che la mano tocca.

Ma non sempre le cose stanno così; nel caso dell’esempio del bastone spezzato, non posso vedere diritto il bastone — non posso nemmeno dopo che l’ho toccato e che mi sono accertato del fatto che non vi è alcuna rottura. Meglio di così il remo non posso vederlo, anche se so che lo vedo male e che non è affatto vero che sia spezzato. Qualcosa di simile accade anche nel caso di molte illusioni ottiche. Posso sapere che le sbarrette della Müller-Lyer sono eguali e posso accertarmene in vario modo, ma non posso fare a meno di vedere l’una più lunga dell’altra. Le cose stanno così e non c’è null’altro da fare che accettare di credere che le cose siano diverse da come le vediamo. Di qui una constatazione che è necessario fare: la persistenza dell’illusione e insieme lo stupore che ci pervade di fronte alle illusioni e agli inganni insanabili della percezione ci costringono a riflettere sul fatto che una prospettiva meramente descrittiva è in ultima istanza insufficiente per venire a capo della percezione nel suo complesso.

Qui la nostra percezione del mondo mostra dall’interno i suoi limiti, additando il punto in cui il suo "sapere" non basta più. Vi è un punto in cui l’immagine percettiva del mondo si fa incoerente, ed è in questo punto che dobbiamo armarci di pazienza e comprendere che vi è una diversa nozione di percezione che fa tutt’uno con il sistema delle cause e che ci costringe a prendere atto che questo mondo è solo nostro. Il bastone resta inspiegabilmente piegato, e questa parola — inspiegabilmente — allude già al passo che abbiamo compiuto o che siamo invitati a compiere: ciò che non si può comprendere sul piano fenomenologico si pone come indice della dimensione fisica e psicologica della percezione e ci chiede di abbandonare il terreno della descrizione per riconoscere le ragioni della spiegazione.

Nelle nostre considerazioni sul pensiero di Locke avevamo avvertito il bisogno di sottolineare come la scoperta della dipendenza del nostro esperire dalla natura dei nostri organi di senso si legasse ad una divagazione di natura etica: nella constatazione della dipendenza dell’universo sensibile dalla natura dei nostri sensi risuona ancora percepibile l’eco della scoperta che questo non è il mondo, ma solo il nostro mondo, che così ci appare solo perché di fatto questa è la nostra contingente natura. Nell’affascinato stupore che destano in tutti noi i giochi illusionistici della percezione vorrei dunque invitarvi a scorgere una goccia di metafisica.

Il gambo del fiore immerso nell'acqua appare spezzato in questo quadro di Hannah Höch

Lezione quattordicesima

1. Prima di poter trarre le conseguenze delle nostre considerazioni dobbiamo cercare di dare una risposta all’ultima delle tesi che stanno sullo sfondo del rappresentazionalismo in Locke: la distinzione tra qualità primarie e secondarie. Richiamiamo brevemente il senso delle considerazioni di Locke: per un filosofo cresciuto nell’età della nuova scienza, colori, suoni e sapori non sono proprietà reali degli oggetti, ma dipendono dal modo in cui la nostra sensibilità reagisce alle cose stesse. I colori (i suoni, i sapori, ecc.) non sono nelle cose, ma nella soggettività che le percepisce: è dunque legittimo supporre che ciò che vale per alcune valga anche per tutte le nostre percezioni. Ora, ciò che è vero per il colore è ragionevole attenderselo per ogni altra qualità sensibile, indipendentemente dal fatto che sia o meno un’immagine fedele delle cose stesse: la natura meramente soggettiva delle qualità secondarie vale così come un invito a considerare ogni esperienza come un evento di natura soggettiva, come qualcosa che si dà nella mente del soggetto.

Ho già detto che, in generale, una simile conclusione non mi sembra plausibile: non mi sembra, in altri termini, legittimo sostenere che se una percezione si rivela illusoria, allora deve esistere qualcosa di diverso — un oggetto mentale — dentro di me. E ciò che vale sul terreno delle illusioni, dovrebbe evidentemente valere anche nel caso delle qualità secondarie che non possono quindi arrogarsi il diritto di costringerci a vestire di mentale ciò che percepiamo come obiettivamente presente.

Eppure, anche in questo caso è opportuna qualche cautela, perché non vorrei affatto sostenere che qualità secondarie ed illusioni percettive meritino davvero di essere poste su uno stesso piano. Così vorrei proporvi di riprendere le argomentazioni di Locke (o almeno: alcune delle argomentazioni di Locke) per cercare di vedere verso quale meta esse propriamente ci conducano.

Tra i suoi argomenti, Locke ci invitava a riflettere sulla natura soggettiva delle qualità secondarie proponendoci un esempio divenuto famoso:

Flame is denominated hot and light; snow, white and cold; and manna, white and sweet, from the ideas they produce in us. Which qualities are commonly thought to be the same in those bodies that those ideas are in us, the one the perfect resemblance of the other, as they are in a mirror, and it would by most men be judged very extravagant if one should say otherwise. And yet he that will consider that the same fire that, at one distance produces in us the sensation of warmth, does, at a nearer approach, produce in us the far different sensation of pain, ought to bethink himself what reason he has to say — that this idea of warmth, which was produced in him by the fire, is actually in the fire; and his idea of pain, which the same fire produced in him the same way, is not in the fire. Why are whiteness and coldness in snow, and pain not, when it produces the one and the other idea in us; and can do neither, but by the bulk, figure, number, and motion of its solid parts? (ivi, II, viii, 16).

Il senso di questo argomento è ben chiaro: se la percezione del calore del fuoco trapassa nella sensazione di dolore che avvertiamo solo perché ci facciamo più vicini alla fiamma è perché il calore e il dolore si assomigliano in questo — sono entrambe sensazioni soggettive che non ci parlano della natura dell’oggetto, ma della reazione del soggetto ad una certa datità obiettiva. E proprio come nessuno ritiene che il dolore ci parli della punta del coltello con cui ci siamo tagliati, così sarebbe opportuno non dire che il fuoco è caldo.

Come reagire a questo argomento? Osservando, io credo, che non è affatto vero che il calore del fuoco e la sensazione di dolore stiano in una relazione di continuità, anche se è banalmente vero che al crescere dell’uno possa insorgere l’altra e possa crescere sino a cancellare la mia capacità di rivolgermi ad altro che non sia il mio corpo. Ma le cose normalmente non stanno così: di solito avverto il calore del fuoco e il piacere che me ne deriva, e se mi dispongo alla giusta distanza dalla fiamma non è perché avverta dolore ma perché ho un’esperienza adeguata di quanto il fuoco in se stesso sia caldo. Non è in altri termini vero che normalmente io confonda la sensazione dolorosa della scottatura con la percezione del calore bruciante del fuoco, e prova ne è il fatto che io avverto che il fuoco brucia ed è caldissimo anche se, di norma, non mi scotto affatto. Del resto, lo stesso argomento potrebbe essere ritorto anche contro le proprietà primarie: avverto quanto asia acuminata la punta di un coltello soloi fino a quando la sensazione tattile della forma non viene tacitata dall'avvertimento dolore che la lama provoc in me: il dolore nasconde la sensazione della forma, ma questo naturalmente non vuol dire che una esperienza trapassi nell'altra.

Si potrebbe tuttavia osservare che l’argomento di Locke, al di là della sua forma, allude a un problema effettivo. Le qualità secondarie, si dice, sono paragonabili alle sensazioni di dolore e lo sono proprio perché leggono la natura degli oggetti da cui derivano alla luce della prospettiva della soggettività che le percepisce. E se formuliamo così il nostro problema, abbandonando la determinatezza dell’esempio per tradurlo in una forma più astratta, potremmo dire che tutte le qualità secondarie sono accomunate da un rimando alla soggettività esperiente. Questo rimando può avere forme diverse e diversi gradi: ciò che tuttavia Locke ritiene possibile cogliervi è un segno descrittivo della dipendenza delle qualità secondarie dall’esserci del soggetto percipiente e dal suo essere fatto così. Del resto, verso questa conclusione siamo spinti per Locke anche da un’analogia che rammenta quella dianzi proposta e che ci invita a considerare qualità come il dolce o l’amaro, il giallo o il rosso, il caldo o il freddo come se fossero riconducibili a proprietà come l’essere nutriente o l’essere velenoso — a proprietà che possono essere predicate solo se si definisce quali siano i soggetti esperienti che sono chiamati in causa e rispetto ai quali soltanto quella proprietà può dirsi esistente. Il rosso lo vediamo noi uomini ma non lo vedono i topi, proprio come determinati cibi che per noi sarebbero letali sono invece un accettabile nutrimento per un ratto: ciò che è velenoso è velenoso per noi e non lo è in se stesso, proprio come ciò che è rosso è rosso solo per chi lo percepisce così, poiché i colori non sono una determinazione assoluta delle cose ma il modo in cui a queste reagisce una determinata soggettività percipiente. E ciò è quanto dire che le proprietà secondarie sono qualità che esistono solo in relazione ad un io che le percepisce.

Ora, di fronte a queste considerazioni credo si debbano avanzare alcune perplessità che sorgono innanzitutto dalle frequenti oscillazioni che sono implicite nell’argomentare lockeano. Torniamo al dato su cui siamo invitati a riflettere: non tutti gli animali percepiscono i colori, che sono dunque un possibile segno per caratterizzare il nostro universo visivo. Di qui, tuttavia, non mi sembra lecito muovere a nessuna delle conseguenze che Locke intende trarne. Il fatto che gli uomini, ma non i topi, vedano il rosso non significa necessariamente che i colori siano il modo in cui gli uomini reagiscono psichicamente ad una qualche realtà: potrebbe semplicemente voler dire che vi sono proprietà obiettive che gli uomini, ma non i topi, colgono. Abbiamo già osservato che è questa la via che ci sembra giusto seguire. Quando parliamo del rosso o di qualsiasi altro colore non intendiamo parlare delle nostre sensazioni e non cerchiamo nemmeno di ancorare il significato delle nostre parole alle sensazioni che eventualmente si danno sul terreno della soggettività; il senso della nostra prassi è un altro: ci riferiamo senz’altro a proprietà che attribuiamo agli oggetti e lo facciamo avvalendoci di termini che traggono il loro significato dal rimando ad un insieme di esempi cui spetta una funzione paradigmatica. Il significato è la regola d’uso di un termine, e la regola d’uso ci riconduce ad un certo modo di usare un esemplificazione concreta, non ad una qualche sensazione privata. Di qui la conclusione che intendiamo trarre: per poter usare correttamente la parola "rosso" dobbiamo necessariamente saper distinguere il rosso dagli altri colori e questo naturalmente circoscrive lo spazio di chi può sensatamente avvalersi di quel termine. E tuttavia alludere all’insieme dei prerequisiti che sono chiamati in causa dalla grammatica dei nomi di colore non vuole affatto dire che nel significato dei nomi di colore sia implicito un riferimento a chi questi prerequisiti possiede. Non potremmo parlare del rosso se non fossimo capaci di distinguere questo colore dagli altri, ma il fatto che abbiamo un sistema percettivo che soddisfa questo prerequisito della grammatica dei colori non vuol dire che nel significato della parola vi sia un qualunque riferimento al nostro sistema percettivo. "Rosso" non significa "rosso per me", e nemmeno "rosso per noi", anche se l’utilizzo sensato di quel termine postula la mia e nostra capacità di discernere ciò che è rosso da ciò che non lo è. Ma se le cose stanno così, il rimando analogico a predicati come "velenoso" o a sensazioni come il dolore non può che risultare del tutto improprio. Dire di una cosa che è velenosa significa effettivamente descrivere solo il modo in cui reagiamo ad essa e lo stesso facciamo quando diciamo che il fuoco scotta: in tutti questi casi ci limitiamo ad asserire che, in virtù di una qualche sua proprietà che tuttavia non descriviamo, l’oggetto genera in noi una reazione peculiare — ed è solo quest’ultima che viene indicata. Così se qualcuno ci chiedesse che cosa significa dire che il fuoco scotta, potremmo indicare come si comporta chi ha messo una mano sul fuoco: insegnare a qualcuno ad usare quel termine vuol dire dunque muovere dall’oggetto verso il soggetto che lo esperisce. Diversamente stanno le cose quando a dover costituire materia d’apprendimento è la parola "rosso": in questo caso non vi è davvero bisogno di indicare il comportamento percettivo di nessuno, poiché basta additare un campione di quel colore, facendo affidamento sul fatto che chi l’osserva possa avvalersene secondo la regola d’uso che ci è nota.

Credo che queste considerazioni (che potete almeno in parte leggere in un bel libro di Hacker, intitolato Appearance and Reality) siano sufficienti a chiarire in che senso non ritengo valide le argomentazioni lockeane. E tuttavia prendere commiato da quelle posizioni teoriche vuol dire anche, io credo, mostrare in che senso non sia vero un corollario che può essere dedotto dalle tesi dianzi esposte: la tesi secondo la quale la natura delle qualità secondarie è tale da ricondurre interamente l’essere all’apparire, di modo che non è possibile distinguere tra manifestazioni apparenti e reali di una determinata proprietà. Se una cosa sembra rossa di fatto è anche rossa perché — così si argomenta — nel caso delle qualità secondarie l’essere fa tutt’uno con l’apparire e non può quindi darsi il caso che qualcosa appaia ma non sia così come appare. Certo, talvolta possiamo correggerci in una attribuzione cromatica, ma questo accade — si potrebbe argomentare — solo perché non ci troviamo d’accordo con il giudizio della maggioranza e quindi non perché l’esperienza ci costringa a revocare in dubbio la nostra percezione, ma perché non ci accordiamo sul nome che dobbiamo attribuirle. Per il primo uomo un’esperienza del colore che sia di fatto esposta alla dialettica dell’essere e dell’apparire non può esservi — almeno così deve ragionare chi ritiene che le qualità secondarie siano datità meramente soggettive.

Ma appunto: le cose stanno davvero così? Credo si debba dare una risposta negativa, e per due ragioni strettamente connesse.

In primo luogo non mi sembra vero che non abbia senso pensare ad un’esperienza che ci costringe a rivedere i nostri giudizi sul colore di ciò che ci sta di fronte. Posso ricredermi sul colore di una stoffa o di una parete, e posso essere invitato a farlo: ad una persona che creda di vedere rosso ciò che in realtà non lo è posso dire di guardare meglio e questo consiglio ha un senso proprio perché il colore non è una sensazione privata ma una proprietà obiettiva.

In secondo luogo, poi, riconoscere che possiamo non trovarci d’accordo con altri nell’attribuire ad un oggetto proprio questo colore non significa solamente sostenere che non abbiamo lo stesso standard di riferimento, ed una riprova ne è il fatto che quando ci accorgiamo che un nostro giudizio non collima con quello degli altri non per questo ci interroghiamo fin da principio sullo standard d’uso della parola, ma guardiamo meglio ciò che abbiamo di fronte a noi per vedere se non ci siamo sbagliati. Anche in questo caso, dunque, la percezione cerca sul suo terreno di sanare il dissidio che da essa stessa è sorto, e ciò è quanto dire che nel senso dei processi percettivi che hanno per loro oggetto il colore vi è sufficiente spazio per tracciare il discrimine che separa l’una dall’altra apparenza e realtà.

Le considerazioni che abbiamo sin qui proposto indicano con sufficiente chiarezza quale via dovremmo seguire per rispondere alla strana convinzione di Locke secondo la quale sarebbe legittimo sostenere che un fiore al buio non ha un colore, ma solo la possibilità di suscitarlo in un soggetto percipiente normale quando si diano migliori condizioni di illuminazione.

Ora, non vi è dubbio che quest’affermazione si fondi ancora una volta sulla convinzione che vi sia un’effettiva identità tra colore e sensazione cromatica ed è per questo che potremmo semplicemente liberarcene sottolineando ancora una volta che i nomi di colori non stanno per sensazioni e che una simile ipotesi si scontra da un lato con il senso che attribuiamo al nostro discorrere di oggetti della percezione, dall’altro con la stessa dinamica dell’apprendimento di termini come "rosso", "caldo", "pesante", e così di seguito.

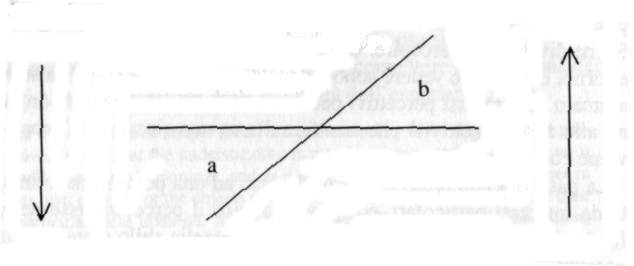

Ora, questo argomento così lontano dal senso comune ci invita ad una riflessione ulteriore che ci porta al cuore della asimmetria che per Locke caratterizza le qualità secondarie. Lo avevamo osservato: per Locke le qualità secondarie sono innanzitutto poteri; ne segue che affermare di una cosa che è rossa significa soltanto asserire che è tale da sembrare rossa a qualcuno che le guardi in circostanze normali. Di qui un’ulteriore conclusione che Locke ci invita a trarre con estrema chiarezza: quando parliamo del potere, insito in una cosa, di apparire così a chi la guardi, dobbiamo riconoscere che ne parliamo sul fondamento di ciò che percettivamente ci appare, poiché solo dall’effetto possiamo in questo caso cogliere quale sia la natura della causa. E tuttavia, anche se dipende nella sua intelligibilità dalla sensazione che suscita in noi, ogni potere ha come suo fondamento una determinazione assoluta, ed il cuore dell’argomentazione lockeana sulle qualità primarie e secondarie consiste propriamente nel sostenere che vi sono idee il cui contenuto sembra legittimare la proiezione dall’apparire all’essere, altre invece — ed è il caso delle idee delle qualità secondarie — in cui un simile nesso non è legittimo. Ma appunto, se la proiezione che ci spinge a sostenere di un determinato oggetto che è rosso è erronea ciò accade perché essa poggia su un unico criterio: diciamo di questo frutto che è rosso solo perché ci sembra rosso, e il suo sembrarci così è l’unica ragione che possiamo addurre per dire che quel frutto è appunto di quel colore. Nel caso delle qualità primarie le cose stanno diversamente: se traccio due segmenti su un foglio e dico che l’uno è più grande dell’altro non dico qualcosa che abbia come suo unico criterio fondante il fatto che così percettivamente ci sembra, poiché è in linea di principio possibile prendere un segmento e riportarlo sull’altro, misurandoli. Per dirla con un altro esempio: per decidere se una ruota è rotonda posso farla rotolare su un piano e stare attento ad eventuali sobbalzi, ma se debbo decidere se è blu non posso fare altro che aprire gli occhi e guardare.

Credo che anche in questo caso considerazioni vere e false si stringano in unico nodo. Ma le considerazioni false decidono la sostanza del problema, e concernono la legittimità della tesi secondo la quale le nostre esperienze percettive sarebbero di fatto il criterio sul cui fondamento sosteniamo che qualcosa è, per esempio, rosso. Non credo che questa sia una descrizione accettabile, e non lo credo perché parlare di un criterio è legittimo solo se ha senso parlare di un’inferenza più o meno fondata, e non mi sembra che possa essere questo il caso del nostro percepire qualcosa di rosso. Un’inferenza implica un terreno di certezze: posso inferire dal fumo che vi è del fuoco, ma appunto del fumo debbo essere immediatamente certo senza doverlo a sua volta inferire. Da qualche parte si deve pur cominciare, ed il carattere della nostra esperienza percettiva è di norma coerente con l’esigenza di costituire un terreno che consenta di sostenere, là ove è necessaria, la prassi delle inferenze. E tuttavia questa prassi non può essere generalizzata e non è difficile scorgere che vi è una differenza descrittiva tra i casi in cui applichiamo un criterio che ci consente di muovere dal nostro percepire un certo insieme di caratteristiche sensibili a qualcosa di diverso da esse e il caso in cui riteniamo di poter muovere dall’apparire così all’essere così. Guardando una persona posso dire che sembra stanca ed in questo caso inferisco la sua stanchezza da molti e diversi tratti del suo viso e del suo comportamento, e per ciascuno di essi avrebbe senso parlarne come di un criterio della stanchezza, poiché di fatto avremmo a che fare con un insieme di caratteristiche percepibili (e percepite) che tuttavia non coincidono con la stanchezza e che sono date senza che si avverta il bisogno di fare affidamento su un criterio qualsiasi. Ma questa situazione descrittiva è di fatto interamente diversa da quella che abbiamo indicato — qui ci si chiede infatti di sostenere che l’apparirmi rosso di qualcosa non sia il criterio per inferire qualcosa di diverso dal colore, ma sia il fondamento su cui far poggiare il mio giudizio che quella cosa è di quel colore. Di qui la conclusione che ci sembra opportuno trarre: l'apparirmi rosso di un cesto di fragole non è una ragione per sostenere che le fragole siano rosse e non ha quindi senso cercare di indebolirla sostenendo che si tratta di un criterio che poggia interamente sulla determinatezza fattuale del nostro sentire. Se vedo rosse le fragole non ho né una buona né una cattiva ragione per inferire che le fragole siano di quel colore: ciò che percettivamente si mostra non è un criterio che mi permetta di giudicare, ma è la forma sensibile entro la quale soltanto si costituisce il riferimento su cui verte ogni mio successivo domandare se le fragole, e cioè questo frutto rosso e profumato, sono davvero rosse e profumate. Prima di potersi porre come un (debole) criterio per affermare l'esser così di qualcosa, la percezione è il luogo in cui quel qualcosa si definisce come un riconoscibile oggetto.

2. Sulle ragioni che ci spingono a non considerare vincolanti gli argomenti che Locke ci propone per difendere la sua dottrina delle qualità secondarie sarebbe forse opportuno soffermarsi ancora a lungo — ma non ne abbiamo il tempo, e dobbiamo dunque accontentarci delle poche cose che abbiamo detto. E tuttavia vi è almeno un punto su cui dobbiamo ancora riflettere e che forse è all’origine di molte delle perplessità che sorgono non appena cerchiamo di lasciare da parte questa vecchia distinzione metafisica: non vi è dubbio infatti che una simile distinzione sia stata tracciata in seno alla scienza e che di questa frattura tra qualità obiettive e soggettive la riflessione scientifica abbia offerto più di una conferma. Si possono avanzare molti dubbi sulla distinzione galileiana tra qualità primarie e secondarie, ma un fatto è relativamente certo: che le scienze hanno cancellato suoni, odori e colori dall’universo fisico e reale e si sono sforzate di parlare esclusivamente il linguaggio delle qualità primarie. I colori non vi sono: vi sono invece onde elettromagnetiche che hanno una determinata frequenza; il caldo e il freddo non ci sono: vi è invece il movimento delle particelle della materia; i sapori non vi sono: vi sono invece determinate proprietà chimiche che agiscono sui nostri organi del gusto, e così di seguito. Perché non rassegnarsi allora al progresso scientifico e perché non riconoscere a quella distinzione una sua legittimità?

Di fronte ad un simile modo di argomentare si potrebbe forse osservare che qualcosa nella descrizione che abbiamo appena proposto è meno nitido di quanto non sembri. In primo luogo dobbiamo avanzare un’obiezione di principio. Quando parliamo di colori e di suoni e quando diciamo della neve che è fredda è soffice ci muoviamo sul terreno della nostra esperienza percettiva e così facendo non intendiamo affatto prendere una qualsiasi posizione sul terreno della fisica. Dire che le fragole sono rosse e la neve è bianca non significa asserire nulla sulla realtà che la fisica vuole indagare, proprio come non vuol dire essere fautori di una teoria geocentrica sostenere che il Sole sorge e tramonta. Anzi, per essere almeno un poco più precisi, del Sole con la lettera maiuscola — della stella intorno a cui ruotano i nostri nove pianeti — non è affatto lecito parlare, almeno sino a quando ci si muove sul terreno del mondo della vita: su questo piano non si parla ancora dei corpi dell’astronomia, e questo semplicemente perché su questo piano non vi è ancora la Terra, ma solo il terreno su cui poggiamo i piedi. Alla stessa stregua, quando diciamo che la neve è fredda e bianca non intendiamo affatto dire qualcosa che vada contro la termodinamica o che neghi la teoria fisica dei colori: vogliamo soltanto dire che così è fatta la neve, e cioè questa cosa che vedo e tocco. Certo, le scienze ci mostreranno che le cose non stanno così, ma come ho provato a sostenere questo non è un buon argomento per dire che sia illegittimo parlare di questo nostro mondo di qualità secondarie, né tanto meno per ricondurre gli oggetti delle nostre esperienze percettive nell’universo chiuso della nostra mente.

Ma vi è anche una seconda considerazione che è forse opportuno proporre. Le scienze matematiche hanno abbandonato le qualità secondarie, ma questo non significa ancora che abbiano davvero sposato le qualità primarie, perché è davvero molto dubbio che lo spazio e i corpi di cui ci parla la fisica possano essere semplicemente ricondotti ai concetti di spazio, di tempo e di materia che la percezione sensibile ci porge. Si potrebbe forse dire di più e osservare che le cosiddette qualità primarie circoscrivono un’idea di corpo che non è poi così priva di contorni antropocentrici, e vi è chi ha osservato che la cosa costruita sulle qualità primarie più che un’entità astrattamente conoscibile è un corpo concretamente manipolabile, quasi che l’idea di spiegazione scientifica che la sorregge sia stata ritagliata sulla base di un modello che l’uomo facilmente comprende, poiché l’agire causale viene ricondotto alla dinamica concreta di un meccanismo, in cui le parti si correlano le une alle altre proprio come le nostre membra fanno forza sugli oggetti su cui esercitiamo la nostra prassi. Lungi dall’essere un’immagine priva di riferimenti al nostro apparato percipiente, l’immagine della cosa disegnata sulla falsariga delle qualità primarie è il soggetto ideale di una spiegazione che non vuole allontanarsi da modelli fortemente intuitivi.

Credo che in queste considerazioni vi sia qualcosa di vero, e tuttavia sarebbe un errore ritenere che di questa distinzione non si debba in alcun modo tenere conto o che essa sia priva di un qualche legame con la dimensione propriamente percettiva. Non vi è dubbio che quando la fisica seicentesca ha sentito il bisogno di distinguere le qualità primarie dalle qualità secondarie si è innanzitutto lasciata guidare da una constatazione importante: lo spazio, il tempo e il movimento possono essere descritti matematicamente ed è in questo caso possibile una matematizzazione diretta di queste grandezze.

Potremmo forse esprimerci così: le qualità primarie sono predestinate al numero. E tuttavia, questa vocazione matematica delle qualità primarie non ci riconduce soltanto ad un fatto che diviene possibile sul terreno della prassi scientifica, ma allude anche ad una dimensione che si manifesta sul terreno dell’esperienza. In questo fatto ci siamo già imbattuti: il colore è oggetto soltanto della vista, mentre posso vedere, toccare e forse anche udire la spazialità — su questo ci siamo a lungo soffermati. Ma sottolineare la molteplice accessibilità dello spazio vuol dire anche sottolineare che già sul terreno dell’esperienza esso si pone come una proprietà che di per sé tende a farsi astratta e a liberarsi dal come della sua manifestazione sensibile determinata. Lo spazio colorato, ombreggiato e prospettico della visione "rinuncia" a queste sue forme intuitive quando la mano sfiora i contorni delle cose e ritrova lo stesso spazio che lo sguardo aveva percorso — lo ritrova, a patto di scindere la dimensione meramente tattile di ciò che gli si mostra dalla sua ossatura formale. Lo spazio può essere colto da più fonti sensibili solo perché nella percezione della res extensa vi è qualcosa che accomuna tatto e vista e che permane come identico polo del riferimento percettivo nel progressivo venir meno delle componenti idosincratiche della percezione. Qui le osservazioni di Locke ci costringono a riflettere su un problema autentico: quando Locke osserva che un cieco non può imparare ad usare la parola "rosso" mette l’indice sulla natura concreta del colore, sul suo essere di fatto inseparabile dal come della sua manifestazione visiva. Ma se un cieco non può imparare ad usare correttamente i nomi dei colori, può invece usare senza errori tutto il vocabolario dello spazio percepito: può parlare di grandezze e di distanze, di alto e di basso, e può distinguere i luoghi grazie alla logica dei deittici. Può naturalmente imparare anche la grammatica del prospettivismo, ma deve in questo caso disporsi sul terreno di considerazioni geometriche relativamente complesse — quelle considerazioni che ci mostrano la dimensione obiettiva che sorregge l’eco soggettiva della dinamica dei punti di vista.

Sullo sfondo di queste considerazioni si pone un problema cui abbiamo più volte alluso — il problema della geometria. La geometria nasce quando la forma intuitiva cede il terreno alla descrizione logica della forma: se Euclide è davvero il padre della geometria non lo è in virtù dei teoremi che portano il suo nome, ma perché per primo ha sentito il bisogno di dire che cos’è una retta e che cos’è un angolo — di dire una volta per tutte che cosa sono queste cose che sembrano così chiare perché in qualche misura le vediamo. E tuttavia anche se la geometria nasce quando la forma si dispiega in una qualche definizione, ciò non significa che non abbia un senso ricordarsi del fatto che la retta di parole che Euclide ci porge ha prima di sé un cammino che si snoda sul terreno dell’esperienza percettiva. Verso quella meta si indirizza già l’esperienza dello spazio che è, proprio come diceva Platone, un concetto bastardo, in cui la percezione si tende verso la dimensione concettuale.

Nel suo porsi come l’identico che permane al di là delle molteplici forme del suo manifestarsi lo spazio guadagna una sua più valida aspirazione all’obiettività, ed in questo caso le considerazioni lockeane sulla dimensione antropologica delle qualità secondarie possono essere recuperate. Le forme spaziali si mostrano come un identico che permane al di là dell'unicità della fonte sensibile che le rende accessibili, ed è in generale vero che dello spazio possiamo parlare "dimenticandoci" del nostro umano sentire così. Non così per i colori: qui vi è davvero qualcosa che li ancora alla nostra esperienza: è dal punto prospettico che ci è stato assegnato che il mondo ci appare nella varietà dei suoi colori.

Del resto, nelle nostre considerazioni sulle argomentazioni lockeane abbiamo spesso avvertito il bisogno di riconoscere che una conclusione che ci era parsa illegittima si legava ad osservazioni su cui vale davvero al pena di soffermarsi. In particolar modo, discorrendo delle qualità secondarie ci eravamo imbattuti in una considerazione interessante: avevamo osservato come non vi fosse altro criterio per decidere se un oggetto ha davvero il colore che ha se non quello di guardarlo, laddove della rotondità di una ruota ci si può convincere anche lasciandola rotolare ed osservando come si comporta. Sulle conclusioni che di qui si volevano trarre avevamo avanzato alcune obiezioni, ma il fatto evidentemente resta: le qualità secondarie non sono causalmente efficienti, laddove le qualità primarie partecipano evidentemente ad una molteplicità di nessi causali. La ruota procede regolarmente perché la sua forma è quella di una circonferenza più o meno esatta, e noi compendiamo con chiarezza la ragione di questo nesso. Non vi è invece alcuna traiettoria che possa dipendere dal colore della ruota che, se non è quello del materiale di cui è fatta, è stato sxcelto per ragioni puramente estetiche.

Certo, è stato osservato che un oggetto nero si scalda al sole e che le pareti bianche tengono fresche le nostre case, ma anche se questo è vero non vi è dubbio che la ragione del nesso ci sfugge e che di un nesso causale non è in questo caso lecito parlare né sul terreno dell'esperienza percettiva, né sul terreno del sapere scientifico. Sul terreno percettivo vi è soltanto una concomitanza che non si dispiega in un nesso evidente, e sul terreno scientifico il colore scompare per far posto a considerazioni che concernono esclusivamente l'assorbimento dei raggi luminosi. E ciò è forse sufficiente per cogliere un margine di verità nella tesi secondo la quale i colori e le altre qualità secondarie non hanno un posto nel sistema delle interazioni causali del mondo — un fatto questo che sembra in effetti testimoniare a favore della loro natura soggettiva.

Così, di fronte a tutte queste considerazioni, è forse opportuno porsi una nuova domanda: vorrei, in altri termini, domandarmi se tra queste qualità non vi sia, già sul terreno fenomenologico, una qualche differenza che renda conto del loro diverso destino. È per questo motivo che alle considerazioni critiche sulla teoria lockeana della percezione vorrei far seguire una rapida discussione delle pagine che Husserl dedica alla costituzione della cosa materiale e quindi anche alla distinzione tra qualità primarie e secondarie.

Si tratta di una discussione complessa che si situa all'interno di un progetto filosofico molto ricco ed impegnativo: Husserl affronta il problema della genesi del concetto di cosa materiale nel (progettato, ma mai definitivamente concluso) secondo volume delle Idee per una fenomenologia pura ed una filosofia fenomenologica, — in un testo, quindi, in cui le preoccupazioni analitiche e descrittive sui stringono già con i progetti filosoficamente pèiùambiziosi della fenomenologia. Ora, di questi progetti che confluiscono nel disegno di una critica fenomenologica della ragione così come del significato complessivo che il metodo fenomenologico proprio in quegli anni assume per il suo fondatore non avremo in queste lezioni l'opportunità di parlare. E non a caso: anche se è necessario essere consapevoli che la fenomenologia per Husserl era questione ben più impegnativa, vorrei avvalermi del metodo fenomenologico come di un metodo degli esempi che ci aiuti a chiarire che cosa propriamente intendiamo quando parliamo degli oggetti della nostra esperienza. Così, addenrtrarci nelle pagine husserliane non vorrà dire ora far luce sul significato complessivo della sua fenomenologia, ma solo riproporre un insieme dui analisi che ci consenta dio dare una formulazione nuova ai problemi che abbiamo sin qui discusso.

Lezione quindicesima

1. Come abbiamo osservato nella lezione precedente, queste ultime lezioni avranno per tema le pagine in cui Husserl si sofferma sulla distinzione tra qualità primarie e secondarie, all'interno di una discussione più ampia sul concetto di cosa materiale.

Ora, parlare di costituzione della cosa materiale vuol dire innanzitutto sottolineare il carattere genetico delle analisi che si intendono proporre. Il progetto husserliano è, sotto questo riguardo, chiaro: parliamo, per esempio, di costituzione della cosa materiale per sottolineare che il nostro percepire un oggetto materiale in quanto tale rimanda ad un processo relativamente complesso, che può essere analizzato e scandito evidenziando una serie di differenti livelli di senso. Certo, parlare di costituzione significa parlare di genesi, e tuttavia ciò non significa affatto che le analisi fenomenologiche possano dirci come di fatto si siano formate nella nostra mente le attese percettive che ci guidano per esempio nella percezione di un sasso, determinando implicitamente il posto che esso occupa all’interno di una più generale ontologia dei fenomeni. La costituzione fenomenologica non è un capitolo di una nuova psicologia filosofica che possa parlarci del come della nostra esperienza senza per questo assumersi l’onere dell’indagine sperimentale; l’obiettivo delle indagini fenomenologiche è un altro: le analisi costitutive debbono assumere la forma di una genesi solo per mostrare quali siano le stratificazioni di senso che sono implicite negli oggetti di cui ci parla. Potremmo forse esprimerci così: noi parliamo di cose materiali, ma l’applicabilità di questo concetto rimanda ad un intreccio di esperienze che aggiungono senso a senso, secondo una regola di composizione che potremmo scorgere se, procedendo a ritroso, impoverissimo l’esperienza che abbiamo delle cose sino al punto di renderle non più adatte a fungere da modello di una cosa materiale. Questo stesso cammino si può tuttavia percorrerlo procedendo nella direzione opposta, seguendo la via di una genesi immaginaria, in cui le esperienze più semplici precedono quelle più complesse, secondo una regola che è dettata solo dallo spessore dell’oggetto di cui si deve rendere conto. Ma ciò è quanto dire che la genesi che Husserl ci propone è una genesi ideale, non una genesi reale: essa concerne il senso dell’oggetto costituito, colto nello spessore delle sue stratificazioni di senso, non la storia reale del suo effettivo porsi come un prodotto della soggettività psicologica.

Credo che queste considerazioni possano aiutarci a non cadere in un equivoco che deve essere sin da principio messo da parte: Husserl parla di costituzione fenomenologica e ci invita insieme a condividere una prospettiva trascendentale, e per quanti significati possano annidarsi nello spessore storico di questo termine una conclusione è comunque legittima: una prospettiva filosofica può dirsi trascendentale se riconduce l’essere all’esperienza che ne abbiamo, qualunque significato poi si attribuisca al come di questa riconduzione. Parlandoci della nostra esperienza delle cose materiale Husserl intende dunque tracciare anche un capitolo di ontologia: l’esperienza della cosa materiale ci mostra quale sia la natura di quella peculiare regione ontologica cui ci riferiamo quando parliamo di oggetti inanimati. E tuttavia accettare la risonanza ontologica e trascendentale del discorso di Husserl non significa ancora assumere una prospettiva propriamente idealistica: anche se Husserl parla di costituzione della natura materiale e ci invita per questo a disporci sul terreno dell’analisi e della descrizione della nostra esperienza percettiva, non intende per questo sostenere che la natura e, in generale, i differenti oggetti della nostra esperienza siano il frutto di una creazione soggettiva, di un fare dell’io che crea i propri oggetti a partire da ciò che si dà sul terreno della coscienza. La prospettiva husserliana è diversa: Husserl ritiene che l’indagine costitutiva abbia una funzione metodica e che sia innanzitutto finalizzata a svelare quale sia il significato che assumono per noi gli oggetti esperiti. Tracciare la genesi fenomenologica della regione "natura" non significa allora indicare quale sia il processo reale da cui la natura sorge: vuol dire invece descrivere la genesi ideale del significato che nella nostra esperienza la natura come regno delle mere entità materiali assume.

Queste premesse sono necessarie, io credo, per addentrarsi nelle prime (ed oscure) pagine del secondo volume di Idee che Husserl scrive nel 1912, pensando di pubblicarlo poco dopo ma che, come tante altre opere fenomenologiche, diverrà tema di continue revisioni, che occuperanno prima Husserl, ma poi anche Edith Stein e Landgrebe, cui in tempi diversi sarà affidato il compito di una pubblicazione che tuttavia non avverrà se non dopo la morte di Husserl.

L’incipit di queste pagine tradisce bene quale sia l’obiettivo che le anima: se la fenomenologia vuole davvero essere una critica della ragione e della conoscenza, deve cercare di rendere conto della struttura e dell’articolazione del sapere scientifico, e nei primi decenni del secolo scorso ciò significa innanzitutto interrogarsi sulle ragioni che rendono conto della distinzione tra le scienze della natura e le scienze dello spirito. Ora questa distinzione deve essere giustificata, e tuttavia ciò che caratterizza l’approccio husserliano al problema consiste nella convinzione secondo la quale alla distinzione metodologica tra scienze della natura e scienze dello spirito deve essere anteposta una differenziazione che concerna la natura degli oggetti così come sono da noi esperiti. In altri termini: la riflessione metodologica deve essere innanzitutto ancorata ad un’indagine ontologica, e questo termine così carico di risonanze filosofiche deve essere inteso in un’accezione di senso peculiare, poiché quando Husserl ci parla di ontologia e di ontologie regionali intende soltanto mettere in luce quali siano le caratteristiche invarianti che appartengono alle diverse tipologie di oggetti di cui abbiamo esperienza. L’ontologia fenomenologica è, in altri termini, il risultato di un’analisi descrittiva, volta a mettere in luce la grammatica dei concetti di cosa materiale, di corpo proprio, di persona. E per intendere la grammatica di questi concetti altra via non vi è, per Husserl, che immergersi nel terreno delle indagini costitutive: il compito della chiarificazione concettuale deve prendere le forme di un’indagine volta a mostrare l’intreccio delle esperienze attraverso le quali sorgono per noi le diverse regioni (la regione materiale, animale, spirituale) in cui si articola l’ontologia fenomenologica — l’ontologia delle cose così come si manifestano nella nostra esperienza.

Come abbiamo più volte osservato, il nostro compito consiste nel cercare di rendere conto della grammatica del concetto di cosa materiale ed il primo passo in questa direzione che Husserl ci invita a compiere consiste nel prendere le mosse dal concetto che raccoglie sotto un unico denominatore le scienze chimiche e fisiche: il concetto di natura. Ora, cercare di precisare l’area semantica di questo concetto significa innanzitutto osservare che la natura in quanto tale è, come dice Husserl, l’universo spazio temporale che, come tale, abbraccia la totalità delle realtà trascendenti. Tutte le cose sono appunto cose nella natura, e ad essa appartengono in virtù della loro determinatezza spaziale e temporale: se la natura ha una sua unità essa deve dunque dipendere innanzitutto da questa duplice caratteristica dei suoi oggetti.

La natura è l’universo di tutto ciò che è spaziale e temporale — questa è la prima definizione che ci viene proposta, ma piuttosto che cercare di fissarne con esattezza il significato vorrei cercare di sottolineare qual è la prima conclusione che di qui possiamo trarre. Del resto, il senso di una definizione si comprende quando diviene chiara quale sia la linea di confine che essa ci aiuta a tracciare, ed è evidente che il rimando alla determinatezza spaziale e temporale esclude alcuni oggetti dall’ambito di ciò che appartiene alla natura: i numeri, per esempio, sono in un qualche senso del termine oggetti ma non sono nello spazio e nel tempo, e lo stesso dicasi per i teoremi geometrici ed in generali per quegli "oggetti" che hanno natura ideale. Per questi oggetti dire "dove" e "quando" significa dire cose insensate: "7+5" no è eguale a 12 qui ed ora, ma in qualsiasi luogo. O più propriamente: il senso di quest'operazione non è ulteriormente determinabile sul terreno dei predicati spaziali e temporali.

E tuttavia questa prima delimitazione del terreno non basta, e Husserl ci invita a segnare un ulteriore confine: per delimitare l’area semantica del concetto di natura

il concetto di oggettività spazio temporale non basta […]. Anzi risulterà anche che non tutti i predicati che in verità vanno attribuiti alle realtà spazio temporali, e che noi infatti attribuiamo loro, ineriscono all’essenza di quell’oggetto naturale che è il correlato dell’idea della scienza naturale (Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, a cura di E. Filippini, Einaudi Torino 1974, vol. II, p. 401 (eventuali cambiamenti nella traduzione non verranno in seguito segnalati)).

L’oggetto delle scienze naturali è una realtà spazio temporale, ma non tutto ciò che siamo soliti attribuire alle realtà spazio-temporali può davvero essere messo nel computo delle cose della natura: vi sono, in altri termini, predicati che attribuiamo alle cose che sono nel tempo, ma che non appartengono per ciò stesso alla natura. Gli esempi sono a portata di mano:

sotto questo profilo è fin da principio evidente che tutti i predicati che noi attribuiamo alle cose sotto il titolo di accettabilità, bellezza, utilità, adeguatezza pratica, perfezione rimangono del tutto fuori considerazione (valori, beni, oggetti diretti a un fine, utensili, buono per qualcosa, ecc.). Questi predicati non riguardano lo studioso della natura, non fanno parte della natura nel senso che il naturalista le attribuisce (ivi, p. 402).

Che le cose stiano così è relativamente ovvio: il fisico può indagare la traiettoria di un corpo lanciato in aria, ma la indaga disinteressandosi della funzione che a quel corpo spetta — che si tratti di un satellite, di un obice o di un pallone da calcio nulla cambia da un punto di vista strettamente naturalistico. Ma appunto: qual è il fondamento di questa astrazione metodica? E più propriamente: nel tracciare questo discrimine lo scienziato si lascia guidare una decisione arbitraria che è esclusivamente fondata nei suoi interessi metodici o segue una regola necessaria che ripete sul terreno teoretico ciò che comunque si manifesta anche sul piano dell’esperienza? Anche su questo punto Husserl non intende abbandonare il dettato dell’obiettivismo fenomenologico:

Ora, questa scienza [la scienza naturale] non è affatto propensa a limitarsi arbitrariamente nella scelta dei suoi oggetti oppure dei predicati che si riferiscono ai suoi oggetti. Piuttosto alla base di essa sta, anche se indefinita, un’idea essenziale della natura. Correlativamente: la coscienza che funge come esperienza scientifico naturale, e quindi anche come pensiero interno all’esperienza scientifico naturale, ha una sua essenziale unità fenomenologica, ed è proprio questa coscienza che ha come suo correlato essenziale la natura; una "appercezione" dominante determina dunque preliminarmente che cos’è oggetto delle scienze naturali e che cosa non lo è (ivi, p. 401).

Di qui il problema che Husserl ci invita a porci: se l’idea di natura è un’idea tutt’altro che arbitraria e se da un lato implica una procedura astrattiva e, dall’altro, non può essere delimitata semplicemente indicando quali oggetti le appartengano e quali no, allora si deve far luce sull’impostazione fenomenologica che sorregge quell’atteggiamento intenzionale che negli oggetti spazio-temporali coglie soltanto ciò che è natura, tralasciando i predicati valutativi, emotivi e pratici. Delineare l’idea di natura vorrà dire allora chiedersi che cosa dia una sua interna unità a quella forma dell’esperire che ci rende sordi a tutti i predicati obiettivi che trascendano la sfera della mera natura.

Rispondere a questa domanda significa rivolgere l’attenzione ad un particolare atteggiamento fenomenologico che Husserl propone di chiamare atteggiamento teoretico. Che cosa Husserl intenda è presto detto: parliamo di atti teoretici in senso stretto per indicare quegli atti in cui non soltanto si avverte ma si constata la presenza di un certo oggetto. Ora, constatare è qualcosa di più che percepire, poiché implica il farsi avanti di un interesse effettivo per l’oggetto esperito. Se entro in un’aula vuota vedo molte cose, ma non è affatto detto che constati qualcosa: lo sguardo può correre sui tavoli e sulle sedie, sulle pareti e sulle finestre senza per questo renderli tema di un’osservazione particolare. Ma perché si dia lo spazio per una constatazione basta poco: ora rientro nell’aula per vedere se è qui che ho dimenticato l’ombrello e di fatto lo vedo appoggiato alla sedia. In questo caso il vedere è mutato di segno, anche se questo naturalmente non significa che ora percepisca un’immagine più nitida o che avverta chissà quale vissuto peculiare: ciò che è mutato non è la qualità sensibile dell’atto, ma nemmeno il suo accompagnarsi ad una qualche altra sensazione che potrebbe comunque aver luogo — per esempio: vedo l’ombrello e mi sento "sollevato" per non averlo di nuovo smarrito. Ciò che di significativo muta non riguarda la dimensione introspettiva del vissuto, ma solo il posto che esso occupa nel contesto della mia esperienza: non appena lo sguardo si fa espressione di un interesse percettivo che lo guida esplicitamente verso una meta, l’esperienza perde il suo carattere di sfondo e guadagna un esplicito riferimento oggettuale. Solo allora ha luogo un constatare: solo quando qualcosa diviene tema di un interesse percettivo che ad esso si rivolge, rendendolo a pieno titolo oggetto della mia esperienza. Ecco, ora apro la borsa e constato che non mi sono dimenticato di quel foglio importante, e se posso esprimermi così non è perché abbia fatto qualcosa di più che vedere se nella borsa il foglio effettivamente vi era, ma solo perché lo sguardo era in questo caso animato da un interesse effettivo e rispondeva ad una domanda particolare che poteva trovare solo nella percezione di quel foglio una risposta.

È per fissare questa differenza che Husserl ci propone di parlare di atti di natura teoretica, osservando come tali atti siano le forme intenzionali in cui effettivamente il soggetto afferra e coglie un oggetto:

In questi atti non soltanto vi è in generale un oggetto per l’io, ma l’io in quanto tale vi si dirige nella forma della constatazione (del pensare, del porre attivamente) e quindi anche dell’apprensione; in quanto "teoretico" l’io è dunque obiettivante in senso attuale (ivi, 403).

Non vi è dubbio che proprio questa sia la caratteristica degli atti teoretici che attira l’attenzione di Husserl: negli atti teoretici l’oggetto è propriamente posto dall’io che lo coglie nella sua datità come tema del proprio interesse, — di un interesse che è intento a cogliere le caratteristiche obiettive della realtà che si vuole conoscere. Se dunque la natura consta di oggetti, gli atti teoretici dovranno insegnarci qualcosa intorno ad essa.

Ora, tracciare una simile distinzione in seno agli atteggiamenti intenzionali non è ancora sufficiente per venire a capo del problema che ci sta a cuore. E la ragione ci è ormai nota: parlare di oggetti, sia pure spazio temporali, non significa ancora disporsi nell’orizzonte della natura poiché — come abbiamo già osservato — vi sono oggetti che da un lato hanno predicati che non appartengono alla dimensione che siamo soliti definire naturalistica ma che, dall’altro, possono egualmente divenire tema di un interesse teoretico. Su questo punto Husserl ci invita ad assumere una posizione molto netta che è fortemente coerente con l’obiettivismo fenomenologico che gli è proprio: quando troviamo bello un libro e buona un’azione non proiettiamo sugli oggetti alcuni predicati relazionali che in realtà descrivono l’eco soggettiva che la percezione delle cose ridesta in noi, ma ci disponiamo propriamente sul terreno obiettivo e costituiamo una oggettività nuova che può essere colta in un atto teoretico ad essa rivolto. Trovare bello un libro non significa dire che vi è un testo che suscita in chi lo legge un certo piacere: significa invece, per Husserl, che nel piacere si avverte una proprietà del libro che può divenire poi tema di un atto ad essa diretto — l’atto che si orienta verso l’essere bello di quel libro. Husserl si esprime così:

la bellezza la colgo intuitivamente nell’oggetto, anche se ciò non accade certo in una percezione sensibile semplice come nel caso del colore o della forma; e tuttavia, la bellezza la trovo proprio nell’oggetto. Il bello non è affatto un predicato di relazione, come accade invece quando di un oggetto dico che mi piace. Il "piacevole", il "lieto", il "triste" e tutti gli altri predicati dell’oggetto di eguale livello nel loro senso obiettivo non sono predicati di relazione che si riferiscano agli atti. […]. Io provo ancora piacere, sento ancora gioia o tristezza ecc., ma invece di essere semplicemente allegro o triste, invece di compiere questi atti emotivi, li traduco, in virtù di una modificazione dell’atteggiamento, in un diverso modo intenzionale: sono ancora vissuti, ma non vivo più propriamente in essi. Io rivolgo lo sguardo verso l’oggetto e — disposto nel mio atteggiamento modificato che si è fatto teoretico — trovo nell’oggetto stesso il correlato di quell’atto emotivo, trovo uno strato obiettivo, sovrapposto allo strato dei predicati sensibili: lo strato del "lieto", dell’oggettivo e obiettivamente "triste", del "bello" e del "brutto", ecc. (ivi, 413-414).

Il senso di queste considerazioni è chiaro: Husserl ci invita a sostenere che è possibile un rivolgimento dell’interesse tale da consentirci di avere esperienza non soltanto di un oggetto che ci piace ma anche della bellezza di quell’oggetto, non soltanto di una situazione che ci addolora, ma della tristezza che le è propria. In altri termini: Husserl sostiene che negli atti emotivi, valutativi e pratici si manifestano alcune caratteristiche obiettive (in una casa il suo essere accogliente, in un tavolo il suo offrirci un piano d’appoggio, in una sera d’estate la serenità, ecc.) che tuttavia possiamo cogliere come un nuovo strato obiettivo in seno alle cose che le fondano soltanto in virtù di uno sguardo nuovo, di un nuovo atto teoretico che invece di vivere nella tonalità emotiva o nell’inclinazione pratica che la situazione o le cose ci suggeriscono si rivolge ad esse, per cogliere nella presenza di quella tonalità o di quell'inclinazione ciò che chiamiamo lieto o triste, utile o inutile.

Ora, parlare di un mutamento dell’atteggiamento intenzionale significa di fatto sottolineare che gli atti teoretici che ci permettono di cogliere come predicati obiettivi il bello e il buono sono atti essenzialmente mediati, poiché presuppongono gli atti pratici ed emotivi da cui traggono origine. Posso cogliere il bello come un predicato obiettivo che appartiene al quadro, ma posso farlo solo perché prima di rivolgermi teoreticamente ad esso ho vissuto la percezione di quel dipinto nella coscienza della soddisfazione estetica. Ha così luogo una modificazione dell’atteggiamento intenzionale: la coscienza non si orienta più verso il godimento dell’oggetto, ma cerca nell’oggetto di cogliere la presenza obiettiva di un valore. Scrive Husserl:

Noi possiamo osservare un quadro "godendolo". In questo caso viviamo nello svolgersi del piacere estetico, di un atteggiamento di apprezzamento che è anche un godere. Ma possiamo anche giudicare "bello" il quadro con gli occhi dello storico o del critico d’arte. Allora viviamo in un atteggiamento teoretico, nell’atteggiamento del giudizio e non più nell’atteggiamento valutativo del piacere (ivi, p. 408).

In questo rimando al costituirsi dei predicati assiologici e pratici negli atti corrispondenti e nel loro essere presupposti dagli atti teoretici che danno statuto obiettivo a ciò che in quelli prende preliminarmente forma, sembra manifestarsi un nuovo punto di contatto con gli atti teoretici che sono coinvolti dall’idea di natura. Non vi è dubbio, infatti, che anche quando rivolgiamo il nostro sguardo per constatare e prendere atto dell’esser così di qualcosa presupponiamo egualmente un terreno di predatità: perché il mio interesse percettivo possa rivolgersi verso una meta determinata è necessario che il terminus ad quem di quel tendere sia già stato predelineato sul terreno percettivo. Per dirla in breve: posso rivolgermi verso un oggetto e renderlo tema del mio interesse solo se quell’oggetto si è già fatto strada nella mia coscienza come una cosa di un certo tipo e ha ridestato la mia attenzione. Per aver voglia di osservare bene qualcosa bisogna averla già vista. Ma appunto: ciò è quanto dire che gli atti teoretici presuppongono gli oggetti cui si riferiscono, anche se non è coinvolto alcun atto pratico o valutativo, — anche se l’oggetto non chiede di essere colto come qualcosa che reca in sé un valore. Scrive Husserl:

bisogna tenere ben presente che inerisce alla peculiarità dell’atteggiamento teoretico e degli atti teoretici […] il fatto che in essi sono come già racchiusi quegli oggetti, che solo in seguito diventeranno propriamente teoretici. Vi sono dunque oggetti costituti anche sul terreno preteoretico, anche se si tratta di oggetti di cui non ci si appropria teoreticamente e che quindi non sono oggetti intesi in senso proprio, né tanto meno sono oggetti di atti teoretici che li determinino (ivi, p. 405).

Basta tuttavia leggere con attenzione le considerazioni che Husserl ci propone per rendersi conto che l’apparente simmetria nella quale ci siamo imbattuti nasconde una differenza significativa che ci riconduce ad una dualità insita nella nozione di obiettivazione e che si manifesta nel diverso rapporto che gli atti teoretici stringono con le predatità da cui sorgono.

Affrontiamo innanzitutto il primo punto e riflettiamo su quale sia il significato che attribuiamo alla tesi secondo la quale una cosa si fa propriamente oggetto per me quando il mio sguardo si dirige verso di essa, rendendola tema di un interesse percettivo. E per farlo muoviamo innanzitutto da un esempio. C’è un sasso che vedo, insieme agli altri ciottoli sul greto del fiume, ma non lo osservo affatto e ciò fa sì che esso non occupi in senso proprio la mia soggettività che non è ad esso rivolta: ma ciò che ora non osservo può ridestare in seguito il mio interesse, e se ciò accade dirò che quel sasso è divenuto oggetto della mia attenzione. Ora, parlare degli atti teoretici e dire che hanno una funzione propriamente obiettivante può significare proprio questo: sottolineare il fatto che alla percezione di sfondo che non si rivolge esplicitamente ad un tema può sostituirsi una prassi attiva ed esplicitamente tematica, e che solo in questo secondo caso la cosa che ci sta di fronte può assumere il senso di un oggetto cui siamo intenzionalmente rivolti. E se le cose stanno così, dire che ciò che osserviamo e constatiamo diviene oggetto in senso proprio non significa null’altro se non questo: che vi è qualcosa — un sasso, una penna, un quadro — cui siamo intenzionalmente rivolti e che, proprio per questo, ci si dà nella forma logica dell’essere un soggetto di possibili predicazioni. Sottolineare la funzione obiettivante degli atti teoretici vorrà dire allora, in questo caso, sottolineare il nuovo posto e la nuova forma che spetta a qualcosa in quanto è posto come un oggetto per la soggettività. Il divenire oggetto è in questo caso una determinazione sintattica: ci dice qual è il posto che qualcosa occupa nella struttura articolata dell'esperienza percettiva.

E tuttavia parlare di obiettività non significa soltanto questo; l’atteggiamento teoretico può assumere una funzione obiettivante in un senso interamente diverso del termine, e per rendersene conto è sufficiente rivolgere lo sguardo a quegli atti teoretici che hanno come loro presupposto atti pratico-valutativi: in questo caso parliamo di obiettivazione per alludere a quel rivolgimento dell’orientamento intenzionale che ci spinge a indirizzare lo sguardo dal modo in cui emotivamente o praticamente l’oggetto si manifesta al che cosa di quel manifestarsi. Ma ciò è quanto dire che l’atto teoretico in questo caso non si limita a rendere tema ciò che comunque era già presente sullo sfondo dell’esperienza, ma si rivolge alla nostra esperienza nel suo complesso per cogliere l’eco obiettiva della nostra partecipazione alla realtà percepita. In altri termini: perché si possa parlare di un oggetto che ha predicati valutativi di vario genere vi è bisogno di una forma di obiettivazione nuova, che dia forma obiettiva a ciò che si manifesta nelle diverse forme del nostro aver cura delle cose. Ed in questo caso, il divenir oggetto non significa acquisire una mera proprietà sintattica: nel nuovo rivolgimento dell'interesse soggettivo ciò che era soltanto un modo di rapportarsi alla cose viene colto come una sua proprietà di secondo lvello, come una sua determinazione assiologica.

Di qui la conclusione che vogliamo trarre: il nesso che lega gli atti teoretici alle datità che sono da essi presupposte conosce due diverse forme, poiché in un caso abbiamo uno stesso oggetto che si manifesta in una forma impropria ed extra tematica e in una propria e tematica, nell’altro due oggetti parzialmente diversi — l’uno è una cosa che è vissuta secondo una determinata coscienza emotiva, l’altro è un oggetto teoretico che ha un predicato assiologico. Ma ciò è quanto dire che in questo duplice significato del concetto di obiettivazione vi è lo spazio per tracciare una distinzione tra quegli oggetti che possono essere resi tali semplicemente sollevandoli dallo sfondo in cui erano posti — gli oggetti della natura, privi di predicati assiologici — e le entità che chiedono un rivolgimento teoretico che sorga dagli atti partico-valutativi, per scorgere il nuovo strato di senso che in essi implicitamente si manifesta — gli oggetti assiologicamente e praticamente determinati.

Di qui, da questa differenziazione tra le forme di presupposizione degli atti teoretici, comincia a farsi strada una prima delineazione della legittimità dell’idea di natura. Gli atti teoretici sono atti in cui qualcosa diviene propriamente oggetto per noi, ma questo processo di obiettivazione può assumere la forma di una mera esplicitazione e tematizzazione di ciò che è dato: gli stessi momenti della cosa che la rendevano meramente presente per noi sono ora oggetto di una osservazione esplicita, volta a scorgere che cosa propriamente li caratterizza. Ma è possibile un diverso scenario: possiamo orientare diversamente il nostro interesse teorico e, senza perdere la presa sugli aspetti che lo contraddistinguono, possiamo rivolgere lo sguardo anche a ciò che in esso traspare in virtù degli atti valutativi e pratici: l’oggetto può apparirci allora come bello, lieto, utile, e così di seguito. Ma questo rivolgimento porta con sé una nuova nozione di obiettività: nel suo aprirsi alla specificità di senso che si manifesta negli atti valutativi, l’oggetto abbandona la dimensione puramente naturale.

Del resto, questo stesso ordine di considerazioni si ripropone anche se indichiamo un cammino lievemente differente. Avevamo osservato che gli atti teoretici presuppongono gli oggetti cui di fatto si riferiscono ed avevamo utilizzato per alludere all’ambito dei presupposti la nozione di predatità. Ora, non vi è dubbio che la catena delle presupposizioni può contenere più anelli: posso rallegrarmi del fatto che tu trovi bella la dimostrazione del teorema di Pitagora, — basta formiulare una proposizione perché il gioco delle concatenazioni si mostri nell'aperta iterabilità dei suoi nessi. Ma per quanto sia lunga la catena, dobbiamo infine poter giungere ad oggettualità che non implichino prima di sé altri oggetti. Ora, l’atto teoretico che ha per oggetto l’essere bello di questo marmo implica necessariamente un atto valutativo che colga in questo marmo il fondamento di un determinato godimento estetico in cui si manifesta implicitamente un nuovo strato di senso dell’oggetto; ma appunto: l’atto valutativo del godimento estetico implica a sua volta, e necessariamente, la presenza percettiva dell’oggetto di cui gode e ciò è quanto dire che gli atti valutativi e pratici sono essenzialmente fondati e che rimandano necessariamente ad atti che si limitano a porre l’oggetto nella sua obiettiva presenza — a porlo, dunque, come qualcosa che sussiste di per se stesso e che non ha bisogno di fondarsi su altre oggettività. Di anello in anello siamo così ricondotti ad oggetti che stanno di per se stessi e che non implicano nel loro senso il rimando ad alcuna precedente esperienza. Ora questi oggetti sono caratterizzati innanzitutto da questo: non hanno alcun predicato di natura assiologica e pratica, e non implicano alcuna costruzione logico-ideale, come accade invece quando abbiamo a che fare con "oggetti" peculiari come i numeri o gli stati di cose. Questi oggetti che non hanno natura ideale e che sono del tutto privi di predicati non reali sono gli oggetti dei sensi — quegli oggetti, il cui essere si scandisce interamente in proprietà sensibili come la forma, il colore, la temperatura, il peso, e così di seguito. Il nesso delle fondazioni ci riconduce così come alla sua base ultimamente fondante alla percezione sensibile:

se noi risaliamo lungo la struttura intenzionale di una qualsiasi oggettività data […], perveniamo […] a oggettività fondanti, a noemata che non contengono più nessun retro—riferimento, giungiamo ad oggetti che sono o possono essere afferrati in tesi semplici e che non rimandano più a tesi, implicite e da riattivare, che contribuiscano alla compagine costitutiva dell’oggetto. Gli oggetti così caratterizzati fenomenologicamente — e quindi gli oggetti originari cui per la loro costituzione rimandano tutti gli oggetti possibili — sono gli oggetti dei sensi (ivi, p. 416).

Possiamo ora circoscrivere meglio che cosa intende dire Husserl quando parla della regione "natura": per Husserl, la sfera della natura abbraccia l’esplicitazione teoretica di quegli oggetti — gli oggetti sensibili — che non hanno bisogno di fondarsi in altre obiettività. Ed il senso di questa definizione non è poi così difficile da cogliere: Husserl ci invita a distinguere sul terreno dell’obiettività l’ambito delle cose reali — la sfera di quegli oggetti che non hanno bisogno di altro per potersi dare e che non esibiscono alcun nesso di fondazione — dall’ambito delle oggettualità pratiche, valutative e categoriali — dall’ambito di quelle oggettualità che non sono immediatamente date e che nel loro stesso senso implicano il rimando ad una prassi soggettiva di esplicitazione. Circoscrivere l’idea di natura vuol dire allora indicare un’unità fenomenologica essenziale: le appartengono infatti gli oggetti che nel loro senso non rimandano al come del loro essere esperiti da una soggettività.

Di qui possiamo muovere per trarre due ulteriori conclusioni. La prima risulta con immediatezza da ciò che abbiamo appena detto: se gli oggetti reali della natura appartengono all’ambito di ciò che non implica nel suo darsi alcun rapporto di fondazione, allora si può sostenere che l’ontologia regionale della cosa materiale occupa necessariamente il primo posto nel campo delle considerazioni ontologiche. Ma vi è anche una seconda conclusione di carattere più ampiamente metodologico che di qui può essere tratta: per venire a capo dell’idea di natura, Husserl ci invita a tornare sul terreno dell’esperienza percettiva, poiché è qui che abbiamo imparato a compitare la grammatica filosofica del concetto di cosa materiale.

2. Il risultato cui siamo sin qui giunti non è soltanto interessante perché ci permette di dare un significato più preciso a ciò che Husserl intende quando parla dell’idea di natura e quando osserva che essa possiede una sua essenziale unità fenomenologica, ma anche perché addita il camino che le nostre analisi dovranno seguire: la comprensione del concetto di natura ci ha infatti sospinti verso il terreno della percezione sensibile nella sua immediatezza — verso la percezione di oggetti che hanno soltanto le caratteristiche che si annunciano in una percezione sensibile semplice che non si fonda su altre percezioni, orientandone diversamente il significato.

Su questo tema dovremo tra breve tornare. Ora tuttavia dobbiamo affrontare una possibile obiezione che forse si sarà già fatta sentire. Husserl ci invita a prendere le mosse dagli oggetti meramente sensibili, ma non è difficile rendersi conto del fatto che le nostre percezioni non sono mai del tutto prive di una qualche eco pratica o emotiva. Se entro nella mia stanza e guardo ciò che la occupa vedo libri, sedie, tavoli e un computer e ciascuno di questi oggetti è innanzitutto caratterizzato da un significato d’uso che gli spetta necessariamente, proprio come gli spetta una certa coloritura affettiva: quei libri sono i miei libri, ed anche quando non mi dicono nulla, il loro "non dirmi nulla" è una peculiare connotazione affettiva. Anche l’indifferenza è un predicato valutativo ed allude quindi ad un orizzonte grammaticale che in linea di principio dovrebbe essere assente dalle cose della natura, così come Husserl la delimita. Ma se le cose stanno così, non dovremmo semplicemente dire che una mera natura semplicemente non c’è e che l’essere non è mai nella forma della mera presenza?

La risposta è semplice: non dovremmo affatto, e non perché sia possibile che davvero vi sia una soggettività capace di dimenticarsi ogni atteggiamento valutativo per avere di fronte a sé il mondo delle mere cose. Ancora una volta non è una questione empirica quella che ci interessa, ma una possibilità grammaticale, e questa possibilità non può essere messa da parte semplicemente additando la difficoltà di dare ad essa una veste reale. Una circonferenza è una linea chiusa i cui punti sono equidistanti da un punto. Bene, ora lo sai, ma questo non significa che tu sia per questo in grado di disegnarla, nemmeno con il compasso. Ma sarebbe ridicolo a partire di qui sostenere che di circonferenze non si deve parlare.

Forse una simile argomentazione può convincerci, anche se sembra suggerirci una conclusione in tono minore: forse si può parlare di mere cose, ma non si può per questo dimenticare che si tratta di astrazioni, con cui raramente abbiamo a che fare. Nulla ci impedisce di parlare di un’idea di natura, ma il luogo di questo discorso è il cielo lontano delle astrazioni. Un discorso plausibile ma falso, poiché dimentica il fatto che il senso implicito in molte delle nostre azioni ritaglia un significato meramente cosale negli oggetti. Il vento sposta i fogli sul tavolo, ed io li fermo con un libro — ma anche se si trattasse della Critica della ragion pura nel senso di quella prassi non vi sarebbe nulla di più che il peso che la caratterizza. E ancora: un bambino può essere molto orgoglioso nel misurare la sua altezza perché di lì si comprende quanto sia cresciuto; l’orgoglio del diventar grandi si avvale tuttavia di un metro che mostra in generale soltanto questo — che è possibile far combaciare in due punti distinti gli estremi di due corpi. E ciò è quanto dire: il fatto che le mere cose appartengano ad una dimensione astrattiva non le rende per questo meno presenti nella vita quotidiana.

Credo che il senso di queste considerazioni possa essere facilmente compreso, e tuttavia è forse opportuno osservare che è proprio qui la ragione per cui Husserl parla di atteggiamento teoretico e non soltanto di atti teoretici. Quando siamo nell’atteggiamento teoretico siamo prevalentemente rivolti verso le cose, ma questo non significa che tutti gli atti valutativi siano messi da parte o che non vi siano istanze pratiche: vuol dire solo che non sono esse a tracciare il canovaccio che ci guida.

Così scrive Husserl: nelle ricerche di ordine teoretico

noi siamo atteggiati teoreticamente, anche se nello stesso tempo possiamo realizzare intenzioni spontanee e vivissime di piacere; per esempio durante ricerche ottico-fisiche possiamo provare un intenso sentimento di piacere per la bellezza dei fenomeni che si vanno manifestando. Inoltre sullo sfondo si possono prendere anche decisioni, per esempio la decisione di mostrare ad un amico la bellezza di quei fenomeni, anche se noi non siamo ancora nell’atteggiamento pratico e continuiamo a mantenere e a perseguire il "tema" dell’atteggiamento teoretico (ivi, p. 412).

Il disporsi in un atteggiamento piuttosto che in un altro non vuol dire allora fingere di tacitare ogni diverso interesse: vuol dire soltanto dare un peso maggiore alle voci dell’esperienza che sono con esso coerenti.

Lezione sedicesima

1. Possiamo ora rivolgere la nostra attenzione alla nostra esperienza percettiva delle cose materiali, per indicare passo dopo passo quali siano i livelli costitutivi che le sono propri.

A dire il vero Husserl ci invita ad una distinzione preventiva di cui dobbiamo rendere conto. Il primo passo consiste nell’osservare che ciò che chiamiamo "natura" va al di là della sfera delle mere cose: la natura abbraccia infatti sia le cose materiali, sia gli esseri viventi cui pure spetta il titolo di entità reali, di enti che appartengono al nostro mondo.

Ora, che questo modo di intendere l’universo delle cose naturali non sia arbitrario lo si ricava innanzitutto da una considerazione di carattere generale: le cose materiali e gli esseri animali appartengono comunque all’ordine del tempo ed occupano nel suo unitario ordinamento un posto definito, che non spetta invece agli oggetti ideali. Le cose reali della natura hanno dunque un posto nel tempo:

qualsiasi essere del tipo "cosa" ha un’estensione temporale; ha una propria durata, e si articola saldamente, insieme con la propria durata, nel tempo obiettivo. Quindi, insieme con la sua durata, ha un posto ben stabile nel tempo unico del mondo che è una forma generale di esistenza di qualsiasi cosalità. Tutto ciò che la cosa altrimenti "è", tutto ciò che le spetta in base alle altre determinazioni essenziali, è nella sua durata, è con la precisa determinazione di un quando. È giusto quindi distinguere tra la determinazione temporale (tra la durata della cosa) e la caratteristica reale, che come tale riempie la durata e si estende attraverso di essa (ivi, p. 426).