1.

Considerazioni introduttive

2. Un quadro,

una lettera, uno specchio

1. Lettere e

raffigurazioni. La critica alla nozione di somiglianza.

2. La

raffigurazione e i sistemi simbolici

2. La

somiglianza e le immagini

1.

Raffigurazione e denotazione

2.

Raffigurazioni e carte geografiche

1. Il

riconoscimento: una prassi dinamica

2. La forma

obiettiva, gli aspetti, la competenza pittorica

2. La percezione di immagine: una descrizione

fenomenologica

1. Le

immagini, gli esperimenti

2. Il

concetto di raffigurazione e i suoi confini

1. La

geometria duplice delle immagini

1. Le

immagini: un oggetto culturale

2. Fenomenologia

ed ermeneutica delle immagini

Lo spazio e il concetto di raffigurazione

1. «Scrivo

uno quadrangolo di retti angoli»

2. Lo spazio

figurativo, lo spazio reale

1. Il

coinvolgimento: le sue forme spaziali

2. Il

coinvolgimento: i veicoli dell’immaginazione

1. Dal

coinvolgimento alla separatezza: l’icona

2. La

dimensione pragmatica dell’alterità dell’icona

1. La

transitività dell’immagine come relazione iconica

2. La

transitività metaiconica

Il tempo e il concetto di raffigurazione

2. Un

problema antico: il Laocoonte

di Lessing

1. La

narrazione e il presente esteso

Cenni sulla natura del metodo prospettico secondo le due regole del

vignola

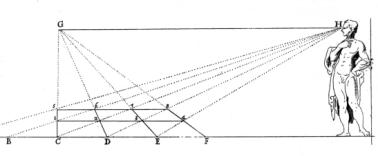

1. La prospettiva come intersezione piana della

piramide visiva

Premessa

Queste pagine ripropongono nelle loro linee generali le lezioni del corso di filosofia teoretica che ho tenuto all’Università degli Studi di Milano nell’anno accademico 2002-03.

Delle lezioni hanno mantenuto la forma e, anche, l’apertura: non tutte le parti sono state trattate in modo egualmente approfondito e non è difficile ritrovare — anche solo sfogliando l’indice — quella miscela di programmazione e di imprevisti che caratterizza, credo, ogni corso e che si traduce nel passo sempre più rapido ed affannato con il quale gli argomenti sono affrontati e discussi. In modo particolare, la terza parte, che verte sul tema della narrazione pittorica, avrebbe richiesto più tempo di quello che è stato possibile dedicarle: va dunque letta con un po’ di indulgenza.

Durante il corso sono state proiettate più di 400 diapositive. Riproporle tutte sarebbe stato davvero troppo faticoso. Alcuni capitoli, tuttavia, rimandano alla pagina didattica del corso, dove ho raccolto almeno alcune delle immagini su cui più a lungo ci si è soffermati a lezione.

Una parola, infine deve essere spesa sul disegno così bello, e insieme così inquietante, che Ernst Fuchs ha reso disponibile su internet (http://www.ernstfuchs-zentrum.com) e che compare nella copertina di questa dispensa. Un ciclo di lezioni che, tra gli altri obiettivi, si proponeva anche quello di mostrare come le immagini sappiano e possano esercitare una funzione narrativa, può forse tentare di porsi sotto l’egida dell’Anti-Laocoonte di Fuchs.

Parte Prima

Il concetto di raffigurazione

Lezione prima

1. Considerazioni introduttive

Il corso di quest’anno ha un carattere teorico e non storico-espositivo: non avremo dunque di fronte a noi un testo da commentare o un autore di cui esporre il pensiero, ma solo un problema che dovremo cercare di dipanare quanto più ne saremo capaci, senza arretrare di fronte a questioni che ci sembreranno di volta in volta minute o insignificanti, nella convinzione che la solidità della nostra coscienza filosofica, come quella di una grossa corda, dipenda — per dirla con Wittgenstein — dall’accuratezza con cui sono state intrecciate le molte fibre che la compongono e non da un unico filo che per intero l’attraversi. Dovremo dunque immergerci in un problema particolare e per farlo leggeremo dei testi e li commenteremo, ma ciò non toglie che la parte più impegnativa del lavoro che vi propongo poggi infine sulla capacità di ciascuno di noi di riflettere su qualcosa che in un certo senso conosce già, ma su cui deve comunque cercare di avere le idee più chiare. In un passo delle sue Ricerche filosofiche Wittgenstein diceva che il compito della filosofia consiste nel raccogliere ricordi per uno scopo determinato, e io vi propongo di fare insieme qualcosa di simile: dobbiamo raccogliere i ricordi che ci consentono di delineare in modo perspicuo che cosa si debba intendere quando parliamo di raffigurazioni. Ora, di questo siamo certi: sappiamo usare bene questa parola e distinguiamo istintivamente un quadro da un grafico, una fotografia di un paesaggio dalla sua descrizione verbale, un ritratto da un contrassegno. E tuttavia, anche se sappiamo come si impiega questa parola, non sappiamo per questo vedere chiaramente i molti intrecci che ne scandiscono l’uso e che ne definiscono il posto nel sistema dei nostri concetti.

Si tratta di un vecchio problema su cui Wittgenstein ci invita a riflettere con la sua consueta ironia:

Se in filosofia si volessero proporre tesi, non sarebbe mai possibile metterle in discussione, perché tutti sarebbero d’accordo con esse (Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1974, 128).

Le domande del filosofo hanno tutte, in un certo senso, una risposta ovvia: ai dubbi che dai suoi primi passi la filosofia avanza sull’esserci del mondo o di altre menti, non si può non dare una risposta scontata — quella risposta che per noi quotidianamente dà la vita. I problemi della filosofia sono, in un certo senso, risibili, come ci spiega l’aneddoto antico di Talete e della donna di Tracia che ride del filosofo che, per guardare il cielo, non vede la buca in cui cade. Eppure, è sufficiente che le inquietudini filosofiche si facciano avanti per avvertire la necessità di una risposta che non si accontenti del rimando alle ovvietà della prassi. Proprio come accadeva ad Agostino, anche per Wittgenstein la filosofia è un atteggiamento che getta un alone di stranezza su ciò che altrimenti ci sembra normale e che rende incerta la nostra prassi che di consueto corre su binari ben segnati:

quando filosofiamo siamo come selvaggi, come uomini primitivi che ascoltano il modo di esprimersi di uomini civilizzati, lo fraintendono e traggono le più strane conseguenze dalla loro erronea interpretazione (ivi, § 194).

All’immagine alta del filosofo che scruta dall’alto la vita

operosa e insensata del volgo che non può comprenderlo perché lontano dalla sua

più elevata spiritualità, si contrappone qui la scena risibile di uno strano

tipo che non sa come comportarsi e fa strane domande invece di fare ciò che gli

altri con sicurezza fanno. E tuttavia, il sorriso ironico non deve cancellare

la dimensione seria del problema: Wittgenstein vuole sostenere che l’attività filosofica risponde a problemi e

inquietudini che sono ridestate dalla filosofia stessa e che non hanno ragion

d’essere al di là dell’atteggiamento umano ed intellettuale che le crea. La filosofia è un tarlo che potrebbe venir

meno senza danni concreti per la vita; una volta che si è destato, tuttavia,

dal suo rodio ci si può liberare solo disponendosi seriamente sul terreno filosofico.

La filosofia ci appare così come un disagio e come una un’attività terapeutica,

come una malattia che chiede una cura omeopatica.

Come reagire a queste considerazioni? Semplicemente accettandole — io credo, e rendendoci conto dei limiti che dobbiamo dare alle nostre indagini e che sono dettati dalla natura del problema che ci proponiamo. Ci si può interessare in molti modi delle raffigurazioni, e sono molti gli interrogativi reali che possiamo sollevare intorno alla loro natura. Possiamo per esempio chiederci quali siano i presupposti psicologici e fisiologici che stanno a fondamento della nostra percezione di immagini, ma a questa domanda — che è evidentemente del tutto legittima ed importante — non possiamo nemmeno tentare di dare una risposta. La filosofia non una è psicologia senza esperimenti e non può anticipare a priori quale possa essere la genesi dei processi raffigurativi, né scegliere — sul fondamento di argomenti filosofici — l’immagine della mente che più le aggrada.

Ma la filosofia non è nemmeno una teoria dell’arte: come filosofi non siamo chiamati a scegliere una qualche poetica, che possa sembrarci vicina alle ragioni della filosofia che ci è più vicina. Per dirla altrimenti: l’obiettivo di queste lezioni non sarà quello di aiutarci a scegliere tra i molti percorsi che sono aperti all’arte contemporanea quello che ci sembra il migliore. Ancora una volta: il filosofo non è uno spettatore che abbia maturato un diritto particolare sulle opere che osserva e le sue riflessioni non sono la penna rossa con cui segnare gli errori che si presume che altri — gli artisti — abbiano compiuto. Una simile penna spetta a chiunque, così come chiunque può decidere se lasciarsi o non lasciarsi convincere dalle correzioni che pretende di tracciare.

Ma allora, se le cose stanno così, perché impegnarsi in un lavoro che non promette di farci sapere fatti nuovi sulla genesi percettiva delle immagini e che non ha in linea di principio la pretesa di guidarci nei sentieri complessi dell’arte? Per una buona ragione, credo: talvolta, più che di sapere cose nuove abbiamo bisogno di fare ordine in quelle che già sappiamo e che fanno parte di un abito intellettuale che ci è proprio da un tempo così lontano da sembrarci da sempre acquisito. E così stanno le cose anche per ciò che concerne il concetto di raffigurazione. Non abbiamo da imparare nulla di nuovo sulla natura delle raffigurazioni, ma ciò non toglie che possa, prima o poi, sembrarci importante guadagnare una diversa chiarezza su questo concetto ed abbracciare in un discorso coerente le molte distinzioni che lo riguardano e che determinano il nostro rapportarci ad un quadro, alla storia che narra, al messaggio che vuole rivolgerci. Può darsi che ci accada di sentire il bisogno di vedere chiaro nelle immagini — in questi oggetti che hanno un ruolo centrale nella vicenda umana sin dalle sue prime mosse. E se ciò accade siamo costretti a fare un poco di filosofia, nella convinzione che far luce sulla grammatica del concetto di raffigurazione e sul posto che esso occupa nel sistema dei nostri concetti possa voler dire anche fissare alcuni di quei punti fermi di cui abbiamo bisogno per capire qual è il nostro posto nel linguaggio.

Ma se questo è l’obiettivo verso cui tendono le nostre riflessioni, dobbiamo in primo luogo cercare di risvegliare qualche inquietudine filosofica sulle immagini.

2. Un quadro, una lettera, uno specchio

In un quadro di Gabriel Metsu (1629-1667) troviamo

raffigurata una scena particolare: da una lato vi è una giovane donna che legge

la lettera che le è stata appena recata, dall’altro vi è una fantesca che

scosta una tenda e rivela un dipinto di mari agitati il cui contenuto minaccioso

sembra rivelarci visivamente ciò che la  lettera

a fatica, parola dopo parola, asserisce. Sullo sfondo di questa storia angosciosa

di naufragi incombenti, uno specchio mostra ciò che casualmente cade sulla

sua superficie: il vano della finestra e gli scuri che lo proteggono.

lettera

a fatica, parola dopo parola, asserisce. Sullo sfondo di questa storia angosciosa

di naufragi incombenti, uno specchio mostra ciò che casualmente cade sulla

sua superficie: il vano della finestra e gli scuri che lo proteggono.

Sulla dimensione narrativa e descrittiva di questo quadro si potrebbero dire molte altre cose, e molte di fatto sono già state dette dai critici. Ma non è questo ora il nostro obiettivo: se di questo quadro vogliamo parlare è perché qui nella cornice ci si mostra racchiusa una distinzione, e insieme un confronto, su cui è opportuno riflettere: in questo dipinto appaiono infatti l’una accanto all’altra tre differenti forme di rappresentazione — vi è appunto una lettera, vi è un quadro, e vi è uno specchio. Tre forme di rappresentazione distinte le une dalle altre, e tuttavia connesse in unico quadro e legate l’una all’altra da una serie di vincoli. Vi è innanzitutto una lettera, e cioè una rappresentazione linguistica, che racconta parola dopo parola gli eventi su cui chi l’ha scritta intende richiamare la nostra attenzione. La lettera dice ciò che vuole e insieme tace i particolari che ritiene irrilevanti o forse poco opportuni: forse parla delle fatiche di un viaggio in mare, ma tace del rischio presente delle tempeste. O forse ne parla, ma senza dilungarsi sul colore del mare o sulla dinamica dei flutti. Una rappresentazione verbale è fatta così: può raccontare ciò che accade e insieme tacere molte cose che pure appartengono all’evento accaduto. E ancora: la lettera probabilmente racconta proprio ciò che il quadro ci mostra, ma per intenderla bisogna saper leggere e non basta guardarla o tenerla tra le mani. La lettera parla per la giovane signora, non forse per la domestica che ci volge le spalle. Diversamente stanno le cose per il quadro che si staglia sulla parete: qui per intendere è sufficiente scostare il drappo che nasconde il dipinto alla vista. L’immagine si mostra e non vi è bisogno di saper compitare i segni secondo un sistema di convenzioni poiché l’immagine si dispiega immediatamente allo sguardo. Nell’unità di uno sguardo: la scena dipinta non sembra essere vincolata alla regola della costruzione sintattica e alla linearità del linguaggio che ci costringe a costruire passo dopo passo ed enunciato dopo enunciato ciò che si vuole significare. Nel dipinto il messaggio è già tutto presente, anche se nulla è detto e scandito nella forma di un’asserzione esplicita, — un’osservazione il cui senso si comprende non appena riflettiamo su quante e diverse sono le possibili descrizioni verbali che di una stessa semplicissima scena possiamo dare. E l’immediatezza del dire ha come prezzo la difficoltà di tacere: Metsu non può semplicemente dire che nella stanza vi sono due donne, un cane o una scarpa spaiata, ma deve anche farci vedere il colore degli abiti e la loro foggia, e deve dare un colore e una posa al cane che sembra avvertire qualcosa del padrone lontano. In un quadro la libertà di dire si lega all’impossibilità di tacere molte altre cose. Così, anche se il dipinto che si svela dietro al drappo e la lettera che si libera dalla busta che la celava ci parlano forse di una stessa realtà, il modo in cui ce ne parlano è diverso e si rispecchia nella disposizione delle due donne che sembra dar forma visiva ad una contrapposizione teorica.

Alla rappresentazione verbale e pittorica si aggiunge l’immagine speculare, il suo proporsi come ripetizione di una scena visiva che ha come sua unica ragion d’essere il processo causale della propagazione della luce secondo le leggi dell’ottica geometrica. Sullo specchio si rappresenta qualcosa — vediamo appunto la finestra da cui giunge la luce — ma ciò che lo specchio mostra non è in realtà un messaggio che ci giunga da qualcuno. Lo specchio, in senso proprio, non dice nulla, poiché non vi è in questo caso la volontà di mostrare. E così come non vi è un dire dello specchio, così non sembra nemmeno esservi spazio per un tacere: il pittore può scegliere se raffigurare o non raffigurare qualcosa, lo specchio invece non può tralasciare di raffigurare tutto ciò che la luce reca sulla sua superficie. E così come non può tacere, così non può nemmeno mentire: lo specchio rivela ciò che c’è, e non altro. Ciò che si raffigura sullo specchio è davvero ciò che potremmo direttamente vedere, — se solo la luce obbedisse ad una diversa geometria.

Su queste differenze intuitive potremmo soffermarci ancora,

per renderle più perspicue e per dare una consistenza più salda ad un sapere

che permea di sé la nostra quotidianità. Ma non è questo il nostro obiettivo.

Tutt’altro: vogliamo infatti aprire un varco  alle

inquietudini della filosofia e lasciarci prendere da un ragionare coerente ma

negativo che tenda a minare ciò che altrimenti ci sembra solido.

alle

inquietudini della filosofia e lasciarci prendere da un ragionare coerente ma

negativo che tenda a minare ciò che altrimenti ci sembra solido.

E allora innanzitutto ci chiediamo: un quadro è davvero così diverso da una lettera? Vorremmo rispondere di sì, rammentando proprio quella convenzionalità dei segni linguistici su cui ci siamo già soffermati e che si mostra così chiaramente nel fatto che per leggere vi è bisogno di un addestramento che non sembra necessario nel caso delle immagini. I libri illustrati su cui si impara a leggere e a scrivere poggiano su questa convinzione: dapprima si disegna qualcosa, poi sotto il disegno si scrive la parola, e l’incertezza della lettura trova un appiglio nella certezza del riconoscimento visivo. Ora, di fronte a questo confortante quadretto potremmo reagire forse così, come Magritte ci suggerisce di fare — mettendo in dubbio la certezza di quel nesso che ci sembrava tanto evidente. Ma potremmo anche suggerire un’ipotesi più azzardata: potremmo sostenere che il nome scritto in caratteri corsivi sotto al disegno è in realtà la chiave di lettura che ci consente di interpretarlo, — un po’ come accade in certi quadri del primo Novecento che diventano “leggibili” per noi solo quando il titolo ci suggerisce che cosa dobbiamo cercare nell’intrico dei segni. Forse, quando lo sguardo cade su questo quadro di Picasso coglie solo un intrico di linee; ma è sufficiente leggere che cosa recita il titolo — Ritratto di Kahnweiler — perché si facciano avanti un volto, e poi il corpo di un uomo con le mani conserte.

A queste considerazioni potremmo forse reagire con un certo fastidio,

proprio come accade quando si ha l’impressione che qualcuno ci voglia ingannare

con un paradosso creato ad arte. E  forse

risponderemmo così: certo, talvolta le immagini non sono immediatamente perspicue,

ma questo non ci permette di accostarle ai segni linguistici. Che vi sia il ritratto

di un uomo nel dipinto di Picasso lo scorgiamo a fatica, ma ciò non toglie che

— guardando bene — un volto prende forma per noi. Possiamo invece guardare

quanto ci pare le parole «der

Kunstsammler Henry Kahnweiler» senza che per questo prenda

necessariamente forma qualcosa: se non sappiamo leggere e se non conosciamo la

lingua tedesca o il nome di quel gallerista la scritta resta muta per noi. E

non è un caso che le cose stiano così: i segni linguistici sono convenzionali,

mentre una raffigurazione non lo è, poiché somiglia a ciò che raffigura. Basta

tuttavia pronunciare questa parola — la somiglianza — perché sorgano nuovi problemi:

la somiglianza è un concetto vago, e non è chiaro in che senso un disegno assomigli

a ciò che raffigura. In fondo sulla tela vediamo colori e forme su di una superficie,

e un po’ di pigmenti disposti ad arte non sono simili a un viso, a una

battaglia, a un paesaggio. Somiglianza e rappresentazione sembrano avere poco a

che fare, se è vero che da un lato la somiglianza tra due gocce d’acqua non

basta per dire che l’una raffigura l’altra, mentre dall’altro diciamo che lo

scarabocchio di un bambino raffigura la sua famiglia accanto alla casa.

forse

risponderemmo così: certo, talvolta le immagini non sono immediatamente perspicue,

ma questo non ci permette di accostarle ai segni linguistici. Che vi sia il ritratto

di un uomo nel dipinto di Picasso lo scorgiamo a fatica, ma ciò non toglie che

— guardando bene — un volto prende forma per noi. Possiamo invece guardare

quanto ci pare le parole «der

Kunstsammler Henry Kahnweiler» senza che per questo prenda

necessariamente forma qualcosa: se non sappiamo leggere e se non conosciamo la

lingua tedesca o il nome di quel gallerista la scritta resta muta per noi. E

non è un caso che le cose stiano così: i segni linguistici sono convenzionali,

mentre una raffigurazione non lo è, poiché somiglia a ciò che raffigura. Basta

tuttavia pronunciare questa parola — la somiglianza — perché sorgano nuovi problemi:

la somiglianza è un concetto vago, e non è chiaro in che senso un disegno assomigli

a ciò che raffigura. In fondo sulla tela vediamo colori e forme su di una superficie,

e un po’ di pigmenti disposti ad arte non sono simili a un viso, a una

battaglia, a un paesaggio. Somiglianza e rappresentazione sembrano avere poco a

che fare, se è vero che da un lato la somiglianza tra due gocce d’acqua non

basta per dire che l’una raffigura l’altra, mentre dall’altro diciamo che lo

scarabocchio di un bambino raffigura la sua famiglia accanto alla casa.

Del resto, proprio il ritratto di Kahnweiler di cui discorriamo sembra suggerire un nuovo argomento per indebolire le nostre certezze. In fondo in quell’intrico di linee siamo disposti a cercare il ritratto di un uomo solo perché non è la prima volta che vediamo un quadro di Picasso. Ma proprio questo è il punto: forse vediamo un volto perché abbiamo imparato a comprendere lo stile in cui l’immagine è scritta, e ciò è quanto dire che la riconoscibilità dell’immagine passa per un addestramento che rammenta da vicino gli insegnamenti di cui abbiamo bisogno per leggere. Ed è sufficiente avanzare quest’ipotesi perché le riflessioni del filosofo trovino un qualche dato cui intrecciarsi: i resoconti di alcuni antropologi ci assicurano che vi sono uomini in terre lontane che non vedono la profondità in un’immagine prospettica o che rigirano stranamente tra le mani la fotografia di una persona ben nota. Dovremmo trarre allora questa conclusione: le immagini parlano — ma solo alla cultura che le ha prodotte, e questo deve valere come una buona ragione per mettere da parte la nostra distinzione tra rappresentazioni verbali e rappresentazioni pittoriche e sostenere che, in fondo, una lettera non è poi così diversa da un quadro, anche se si avvale di segni differenti.

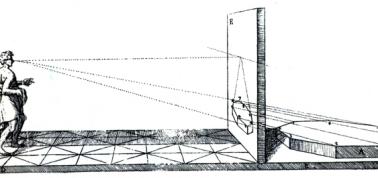

Alle

inquietudini che il filosofo convenzionalista solleva si affiancano tuttavia i

dubbi che sorgono da una considerazione orientata alla luce di un’istanza

realistico-naturalistica. Ed in questo caso è la distanza dalle immagini

speculari che deve sembrarci assai meno significativa. In fondo la pittura

rinascimentale era stata ben chiara su questo punto: il quadro è, dato un

punto, l’intersezione piana dei raggi luminosi che verso di esso convergono.

Così, se vi è un senso nelle incisioni di Dürer sull’arte della pittura è forse

proprio questo: farci riflettere su quanto esigua sia la differenza tra la tela

e lo specchio — una differenza che è tutta racchiusa nella distinzione tra riflessione

e intersezione. Certo, ma perché dovremmo credere a Dürer? Non potremmo sostenere

che la convinzione che in quelle incisioni si esprime altro non è che il frutto

dell’illusione rinascimentale che coglieva nella pittura una scienza esatta?

Certo, potremmo; ma solo a patto di chiudere gli occhi su un problema effettivo.

Non è evidentemente vero che solo ciò che rispecchia le regole della prospettiva

può dirsi davvero un quadro, ma resta egualmente il fatto che noi vediamo

nella tela uomini, palazzi, paesaggi e che questo può accadere soltanto perché

la luce che giunge ai nostri occhi reca con sé l’informazione necessaria per farci

vedere ciò che vediamo. Proprio come sulla superficie di uno specchio si

disegna qualcosa perché la configurazione dei raggi luminosi che su di essa si

riflettono mantiene un’ordinata struttura, così la pagina bianca può animarsi

di una qualche vicenda solo perché i pigmenti che lasciamo sulla carta

restituiscono un fascio di luce che ha una sua determinata struttura. Un quadro

non è uno specchio, ma deve comunque rispecchiare in un qualche modo la configurazione

luminosa che rende l’oggetto avvertibile per noi: in mancanza di questo, sul

foglio non vi sarebbe che inchiostro e colore, non un disegno. E se le cose

stanno così, se quest’osservazione ci sembra in qualche misura plausibile,

allora dovremo riconoscere che non vi è poi tanta differenza tra la rappresentazione

pittorica e la rappresentazione speculare. E ciò è quanto dire che il quadro di

Metsu è forse soltanto un bel quadro, ma non può servirci davvero per organizzare

le nostre idee sulla natura delle raffigurazioni.

Alle

inquietudini che il filosofo convenzionalista solleva si affiancano tuttavia i

dubbi che sorgono da una considerazione orientata alla luce di un’istanza

realistico-naturalistica. Ed in questo caso è la distanza dalle immagini

speculari che deve sembrarci assai meno significativa. In fondo la pittura

rinascimentale era stata ben chiara su questo punto: il quadro è, dato un

punto, l’intersezione piana dei raggi luminosi che verso di esso convergono.

Così, se vi è un senso nelle incisioni di Dürer sull’arte della pittura è forse

proprio questo: farci riflettere su quanto esigua sia la differenza tra la tela

e lo specchio — una differenza che è tutta racchiusa nella distinzione tra riflessione

e intersezione. Certo, ma perché dovremmo credere a Dürer? Non potremmo sostenere

che la convinzione che in quelle incisioni si esprime altro non è che il frutto

dell’illusione rinascimentale che coglieva nella pittura una scienza esatta?

Certo, potremmo; ma solo a patto di chiudere gli occhi su un problema effettivo.

Non è evidentemente vero che solo ciò che rispecchia le regole della prospettiva

può dirsi davvero un quadro, ma resta egualmente il fatto che noi vediamo

nella tela uomini, palazzi, paesaggi e che questo può accadere soltanto perché

la luce che giunge ai nostri occhi reca con sé l’informazione necessaria per farci

vedere ciò che vediamo. Proprio come sulla superficie di uno specchio si

disegna qualcosa perché la configurazione dei raggi luminosi che su di essa si

riflettono mantiene un’ordinata struttura, così la pagina bianca può animarsi

di una qualche vicenda solo perché i pigmenti che lasciamo sulla carta

restituiscono un fascio di luce che ha una sua determinata struttura. Un quadro

non è uno specchio, ma deve comunque rispecchiare in un qualche modo la configurazione

luminosa che rende l’oggetto avvertibile per noi: in mancanza di questo, sul

foglio non vi sarebbe che inchiostro e colore, non un disegno. E se le cose

stanno così, se quest’osservazione ci sembra in qualche misura plausibile,

allora dovremo riconoscere che non vi è poi tanta differenza tra la rappresentazione

pittorica e la rappresentazione speculare. E ciò è quanto dire che il quadro di

Metsu è forse soltanto un bel quadro, ma non può servirci davvero per organizzare

le nostre idee sulla natura delle raffigurazioni.

Possiamo per ora fermarci qui. Il compito di questa nostra prima lezione era del resto soltanto questo: sollevare un poco di polvere — quel tanto che basta per farci avvertire il bisogno di vedere con maggiore chiarezza[1].

Lezione seconda

1. L’immagine e lo specchio

Nella precedente lezione ci siamo soffermati su un quadro di Gabriel Metsu che sembra invitarci a riflettere sulla relazione che lega tra loro tre differenti forme di rappresentazione: un dipinto, uno specchio, una lettera. Queste tre forme c’erano parse dapprima chiaramente distinguibili, ma era stato sufficiente riflettere un poco perché i confini si facessero più labili e perché più incerta apparisse la fisionomia di un concetto che credevamo familiare. Di questo primo esito delle nostre indagini non possiamo lamentarci: volevamo provare il sapore delle inquietudini filosofiche e siamo stati subito accontentati. Ma adesso al disagio filosofico che abbiamo alimentato moltiplicando le domande, dobbiamo dare risposta e ciò significa che dobbiamo cercare di fare ordine nelle nostre idee, per comprendere quale sia la grammatica del concetto di raffigurazione e quale il luogo che le spetta nel sistema dei nostri concetti.

Ora, il primo passo in questa direzione consiste, io credo, nel cercare di cogliere quali siano gli esempi che debbono guidarci nelle nostre considerazioni. Non si tratta di una scelta facile: sappiamo bene che cos’è un’immagine e comprendiamo il termine “rappresentazione”, ma questo non significa ancora che ci sia già chiaro quale sia il cuore del problema, il punto da cui muovere per disporre in un ordine sensato le molte e diverse forme di rappresentazione di cui parliamo. Quando visitiamo una città, ci rechiamo dapprima nelle piazze e nelle strade più antiche che ne occupano il centro, per avventurarci poi nei quartieri via via più periferici, seguendo un cammino che ripete passo dopo passo la storia di una comunità di persone che ha dato forma nel tempo ad un intreccio di strade, di case, di sobborghi. E così dobbiamo fare anche noi per visitare la grammatica dei concetti: dobbiamo cercare dapprima quale sia il loro centro più antico, perché è di qui che è opportuno muovere per ordinare in modo sensato la trama dei giochi linguistici che appartengono ad uno stesso luogo teorico. Di qui, dunque, il senso della domanda che ci siamo posti: se per comprendere la natura delle rappresentazioni è necessario risalire alla loro forma più semplice e originaria, allora dobbiamo chiederci se sia più opportuno lasciarci guidare dal modello delle immagini speculari o dal paradigma linguistico della parola scritta o se invece la nostra attenzione debba essere rivolta alle raffigurazioni pittoriche, mettendo da parte analogie che potrebbero rivelarsi falsanti.

Per cercare di rispondere a questa domanda vogliamo innanzitutto riflettere sull’ipotesi che abbiamo formulato per prima, per vedere se sia legittimo vincolare la comprensione del concetto di raffigurazione all’esemplarità delle immagini speculari. Vi è un senso in cui, credo, che quest’analogia debba essere rifiutata: parlare di un’immagine speculare significa infatti alludere ad una forma di raffigurazione che presuppone l’esistenza di un oggetto esterno all’immagine e ad essa connesso da una relazione di natura causale. Che cosa ciò significhi è presto detto, Sulla superficie dell’acqua si riflette un volto e noi ci giriamo per vedere chi sia la persona cui volgiamo le spalle e che vediamo rispecchiata nell’acqua. Perché appunto una persona deve esserci: l’immagine riflessa vale come una garanzia del fatto che al di là dell’immagine vi è la causa obiettiva del suo esserci, — quel qualcosa che determina il fenomeno del rispecchiamento e di cui mediatamente l’immagine ci parla. Una garanzia sufficiente, ma anche una condizione necessaria: le immagini speculari hanno caratteristiche fenomenologiche che ci permettono di distinguerle da altre immagini, ed è per questo che riusciamo a riconoscere in un quadro uno specchio dipinto; tuttavia, parliamo con pieno diritto di immagini speculari solo quando siamo certi che ciò che vediamo sulla superficie dello specchio sia soltanto il riflesso di qualcosa che esiste indipendentemente da esso. Un’immagine è speculare non perché è fatta in un certo modo, ma perché vi è qualcosa che in essa si manifesta: la specularità non è in senso proprio un predicato fenomenologico dell’immagine e non concerne primariamente il suo modo di manifestarsi, ma rimanda direttamente al porsi di una relazione reale che ci consente di interpretare l’immagine come effetto di una causa. Ora, ciò che è vero delle immagini speculari, vale anche per le immagini fotografiche: una fotografia ci mostra qualcosa — vediamo un paesaggio e un volto ben noto, ma ciò che in essa si rende visibile parla anche in nome dell’esserci di quel paesaggio e di quel volto: il soggetto dell’immagine fotografica (ciò che in essa si manifesta) rende così testimonianza dell’esserci (o dell’esserci stato) di qualcosa che ha proprio le fattezze che la pellicola ha fermato. Ed anche in questo caso, la fotografia non è soltanto una ragione sufficiente per sostenere che vi è (o che vi è stato) ciò che in essa si mostra, ma è vero anche che l’esserci (o l’esserci stato) di ciò che una fotografia mostra è una condizione necessaria per poter dire che ciò che abbiamo sotto gli occhi è davvero una fotografia. Se sulla pellicola si formasse da sola, per una strana reazione chimica, l’immagine della chimera, noi non diremmo di avere una sua fotografia, ma solo un’immagine che, dal punto di vista fenomenologico, è indistinguibile da una fotografia autentica, anche se non lo è affatto. Possiamo trarre allora la conclusione cui tendevamo: anche nel caso delle fotografie, come nel caso delle immagini speculari, la relazione causale che le lega alla loro origine reale è un momento che appartiene essenzialmente al loro concetto, ma non alla loro datità fenomenologica.

Di qui, tuttavia, non sarebbe opportuno muovere per sostenere che le immagini in quanto tali hanno necessariamente un qualche rimando ad un oggetto ad esse esterno. Ciò che è vero per le fotografie e per le immagini speculari non vale, per esempio, per le raffigurazioni pittoriche. Qui il rimando ad un nesso causale che ci permetta di risalire da ciò che si raffigura ad un quid di cui la rappresentazione ci parli non può essere seriamente proposto, e questo semplicemente perché vi è un’infinità di quadri in cui si raffigurano cose che non esistono affatto. Non ogni raffigurazione è un’impronta, ed è per questo che di fronte ad un disegno o ad un dipinto non ha alcun senso pretendere che vi sia al di là di esso qualcosa che l’abbia generato e di cui si possa al contempo dire che l’immagine parla. Del resto, anche quando un disegno ricalca un modello ed anche se si è disposti ad intendere questa relazione come se fosse un nesso di natura causale (cosa su cui è lecito avanzare più di un dubbio), non è affatto detto che la raffigurazione ci parli davvero dell’oggetto reale da cui è tratto: Reni avrà ben avuto di fronte agli occhi una donna ed un uomo reali quando ha dipinto il suo Atalanta e Ippomene, ma quell’affresco non ci parla affatto di quei suoi contemporanei che gli hanno fatto da modelli. Quell’affresco ci parla di Atalanta e Ippomene — non di altri, e ciò è quanto dire che le raffigurazioni pittoriche non possono essere intese sotto questo riguardo alla luce del paradigma del rispecchiamento. Comprendere nella sua generalità il concetto di raffigurazione non significa prendere le mosse da una nozione di immagine che abbia come sua nota essenziale il rimando causale ad un oggetto ad essa esterno.

Sembrerebbe allora legittimo sostenere che il senso delle considerazioni che abbiamo sin qui proposto possa essere riassunto proponendo uno schema che distingua le raffigurazioni che sono anche impronte da quelle che non lo sono, e che l’opposizione rispetto al paradigma della specularità valga in questo caso come un invito a non intendere il tutto a partire da una sua parte:

|

|

Immagini |

|

||

|

determinate

causalisticamente (impronte) |

|

non

determinate causalisticamente (mere

raffigurazioni) |

||

|

fotografie |

immagini

speculari |

|

dipinti |

disegni |

Questo schema ci insegna forse qualcosa, ma anche se non vi è ragione per rifiutarlo, non per questo ci consente di comprendere meglio la natura delle raffigurazioni, e io credo che questa conclusione derivi direttamente dalla constatazione secondo la quale il rimando alla relazione causale, che pure è parte costitutiva delle immagini speculari e fotografiche, non appartiene tuttavia alla dimensione fenomenologica della raffigurazione, all’immagine in quanto immagine. Quando guardo una fotografia, vedo che è una raffigurazione anche se ignoro quale sia la sua origine reale e quale sia il rapporto che la lega all’esserci di qualcosa che sta al di là di essa: anche se è così ricca di dettagli e così vicina al reale, una fotografia potrebbe egualmente essere il frutto della perizia di un disegnatore e se ignorassi davvero qual è il legame che la stringe con la realtà potrei credere che nulla di ciò che in essa si raffigura debba necessariamente esistere al di là della carta che ne ospita l’immagine. E ciò che vale per le fotografie, vale anche per le immagini speculari: in fondo, anche un riflesso potrebbe essere soltanto un’immagine e non parlarci di un qualcosa che si rispecchia, e se potessimo leggere Ovidio un poco liberamente, potremmo dire che quando Narciso avverte l’inafferrabilità e la presenza irreale del volto di cui si è innamorato sta di fatto cogliendo la natura di immagine del riflesso prima ancora di averne avvertita la specularità e quindi il rimando ad un’oggettività altra e reale. Ma ciò è quanto dire che il rimando alla relazione causale che lega determinate raffigurazioni a ciò che le origina è sito al di là del concetto di raffigurazione e non incide in modo essenziale sul modo di questo raffigurare, ma prevalentemente sull’uso che possiamo farne, in virtù di un sapere che ci consente di andare al di là dell’immagine stessa.

Del resto, quest’ordine di considerazioni trova una nuova conferma non appena riflettiamo sul fatto che la presenza del nesso causale che lega la raffigurazione all’oggetto da cui deriva può restare ininfluente e non determinare l’uso che dell’immagine in quanto tale facciamo. Se non vi fosse l’oggetto reale che vi si raffigura, una fotografia non sarebbe una fotografia autentica, ma questo non significa che una fotografia sia necessariamente usata come testimonianza di un qualche evento reale o dell’esserci di qualcosa o di qualcuno. E gli esempi sono a portata di mano: quando abbandoniamo la platea di un teatro, ci imbattiamo spesso in fotografie che ritraggono le scene che abbiamo appena visto recitare, e così rivediamo Edipo che interroga Tiresia, Giocasta che comprende che cosa è accaduto, le figlie accanto al padre ormai cieco. Guardando quelle fotografie potremmo proprio esprimerci così: ciò che ci mostrano è in fondo soltanto questo — i diversi momenti e i personaggi di una trama narrativa da cui facciamo ancora fatica a staccarci. Di quelle immagini possiamo tuttavia fare un uso differente, e basta pensarle nella prospettiva degli attori o degli operatori teatrali perché esse acquistino un significato interamente nuovo: chi le guarda vi scorge ora una testimonianza del fatto che proprio in questo luogo vi è stata la recita di una tragedia di Sofocle e che proprio questi attori hanno di fatto prestato il loro volto a Edipo, a Giocasta, ad Antigone. E se le cose stanno così, allora sembra legittimo sostenere che anche se vi sono immagini che dipendono causalmente dall’oggetto che, di norma, in esse si raffigura e se è un fatto che, nella norma, una fotografia ci invita a risalire dall’immagine all’oggetto che l’ha causata, questo non significa ancora che il rimando alla relazione causale sia parte del concetto di raffigurazione. Le immagini sono innanzitutto immagini, ed anche se di solito una fotografia ci parla di oggetti reali, poiché tutti sappiamo qual è il processo reale da cui trae origine, ciò non significa che sia questo l’uso che necessariamente dobbiamo farne, proprio come l’indipendenza della raffigurazione pittorica dall’oggetto che eventualmente è servito da modello non ci impedisce di utilizzare un dipinto proprio così — come una testimonianza di un fatto, di un evento storico realmente accaduto di fronte allo sguardo del pittore.

Avremo modo di tornare su questo tema e sul nesso che lega le immagini all’uso che ne facciamo. Per ora ci basta trarre la conclusione che abbiamo anticipato: se l’immagine speculare può insegnarci qualcosa sulle raffigurazioni in quanto tali e sulle raffigurazioni pittoriche in particolare, ciò non può dipendere dalla comprensione della relazione causale che normalmente accompagna la nostra ricezione delle immagini speculari o delle fotografie. Ciò tuttavia non toglie che le immagini speculari potrebbero far valere la loro esemplarità in una direzione diversa verso cui dobbiamo ora volgerci. Per Leon Battista Alberti, l’inventore della pittura è Narciso e se l’origine delle immagini può essere cercata accostando lo specchio alla tela ciò accade perché il loro raffigurare rimanda alle stesse leggi, ad un’analoga obbedienza alla geometria della luce.

Di quest’affermazione così impegnativa dobbiamo cercare ora di rendere conto. E ciò significa, in primo luogo, richiamare l’attenzione sul fatto che se per esempio la superficie dell’acqua può fungere come uno specchio, ciò accade perché sa restituire, senza alterarne l’ordine, i raggi luminosi che la colpiscono, ripetendo per chi la guarda la configurazione di punti luminosi che deriva dagli oggetti riflessi che si fanno, proprio per questo, in essa mediatamente visibili. Qualcosa di simile deve valere anche per le immagini che la mano dell’uomo crea sulla tela o su un foglio: una raffigurazione deve essere una superficie fatta in modo tale da restituire in virtù dei suoi pigmenti e dell’ordine in cui sono disposti una configurazione di raggi luminosi simile a quella che colpirebbe il nostro occhio se vedessimo realmente l’oggetto raffigurato. La tela su cui disegniamo è uno specchio fatto ad arte, su cui il pennello traccia linee e contorni in modo tale da ricreare artificialmente ciò che naturalmente accade su una qualsiasi superficie riflettente.

Che le cose stiano proprio così è quanto sostiene James Gibson, in uno scritto degli anni sessanta, intitolato Pictures, perspective and perception («Daedalus», 1960)[2]. Si tratta di un articolo relativamente breve, scritto — come sostiene l’autore — da un psicologo sperimentale che ha dedicato la sua ricerca a far luce sulla natura della percezione visiva. Di questa rapida osservazione autobiografica si deve tenere conto perché di fatto ci aiuta a rispondere ad una domanda che occorre porsi non appena ci si addentra nelle pagine di un testo: dobbiamo infatti chiederci quale sia la prospettiva generale rispetto alla quale il tema discusso diviene problematico per l’autore che ne parla. Ed in questo caso non vi è davvero spazio per i dubbi: per Gibson, riflettere sulla nozione di raffigurazione non significa porsi una domanda che concerna la funzione delle immagini o la loro appartenenza alla classe più ampia delle rappresentazioni, ma vuol dire invece domandarsi come sia possibile che su un foglio di carta pochi tratti di penna ci consentano di vedere qualcosa d’altro — un volto, un paesaggio, una battaglia. Ne segue che tracciare una teoria della raffigurazione vuol dire in questa prospettiva muovere da una teoria generale della percezione visiva, per poi mostrare quali siano le condizioni da cui dipende la possibilità di scorgere su di una superficie ciò che in essa si raffigura.

Ora, se ci chiediamo che cosa in generale ci consenta di vedere ciò che vediamo siamo innanzitutto ricondotti ad un fatto di carattere generale. Vediamo perché vi è luce, e la luce giunge da un astro tanto lontano — il Sole — da permetterci di considerare paralleli gli uni agli altri i raggi che ne provengono. Questa marcia ordinata cessa non appena la luce penetra nell’atmosfera e lambisce gli oggetti di questo regno della generazione e corruzione: la luce diretta si trasforma nella luce ambientale, in quell’illuminazione diffusa che nasce dal fatto che, riverberandosi sulle superfici irregolari degli oggetti, i raggi luminosi si diffondono in sempre nuove direzioni, occupando lo spazio circostante e rendendo meno avvertibili i confini tra luce e ombra.

Ora, questo continuo gioco di rispecchiamenti ha un duplice significato per la percezione. Il primo è puramente geometrico: la luce ambientale è il frutto di una molteplicità di raggi che si propagano in linea retta in ogni direzione, e ciò fa sì che ogni punto di uno spazio pervaso dalla luce possa essere descritto come il luogo di intersezione di una molteplicità di raggi luminosi. Ma vi è anche un secondo significato: nel suo farsi ambientale, la luce si arricchisce di informazioni, poiché quando un raggio di luce viene riflesso da un oggetto muta tanto la sua intensità quanto la sua frequenza d’onda, e muta in ragione dei materiali delle superfici riflettenti. Per sottolineare questa sua nuova natura, Gibson ci invita ad una distinzione terminologica: non parla più di raggi, ma di pennelli [pencils] di luce, e la ragione di questa scelta è ben chiara — come un pennello, anche la luce è latrice di un colore e di una sua intensità. Basta connettere l’uno all’altro questi due momenti perché il senso delle considerazioni di Gibson si faccia avanti con relativa chiarezza: i raggi di luce si intersecano in ogni punto di un ambiente illuminato e proprio perché sono pennelli di luce rendono disponibile in quel punto una messe di informazioni sulla natura dell’oggetto da cui derivano. Possiamo sostenere allora che ogni punto di uno spazio illuminato è il luogo verso cui converge un cono di pennelli luminosi, che recano in sé — mantenendo inalterato l’ordinamento dei punti — informazioni sul colore dei punti corrispondenti delle superfici degli oggetti da cui derivano. Gibson parla a questo proposito di assetto ottico [optic array] e ciò che con questo concetto intende è ben chiaro: i raggi di luce che convergono verso un qualsiasi punto dello spazio ambientale non sono soltanto latori delle differenze qualitative della superficie da cui provengono, ma hanno una loro disposizione che è dettata dalla posizione che le superfici riflesse occupano. L’assetto ottico sarà allora determinato dalla qualità e dalla disposizione dei pennelli luminosi per un punto dato, e contiene quindi un insieme di informazioni relative alla natura degli oggetti e alla posizione che essi occupano nello spazio.

Ora, l’assetto ottico muta al variare del punto dello spazio ambientale rispetto al quale è individuato così come muta la determinatezza qualitativa dei pennelli luminosi quando la luce si fa più tenue o più intensa. E tuttavia al momento della variazione si affianca la regola delle invarianze: possiamo mutare quanto vogliamo l’intensità della luce e quindi la qualità assoluta dei pennelli luminosi, ma questa variazione mostra la permanenza dei rapporti che legano le une alle altre le aree omogenee dell’assetto ottico, e ciò è quanto dire che nell’informazione che è contenuta nell’assetto ottico e nel suo variare secondo una regola è già racchiuso ciò che basta per cogliere la permanenza delle determinazioni qualitative della superficie dell’oggetto riflettente. Una variazione totale dei valori qualitativi dei pennelli di luce che lasci inalterato l’assetto delle loro relazioni reciproche “parla” in nome della variazione della luce, non di un mutamento reale delle superfici riflesse. E ciò è vero anche nel caso della forma e della posizione degli oggetti. L’assetto ottico varia con il variare del punto rispetto al quale si dà, ma la variazione non è priva di una legge: nel continuo gioco delle variazioni dell’assetto ottico che deriva da un movimento determinato del punto che lo individua vi è spazio per individuare un insieme di invarianti — le invarianti che determinano la forma obiettiva dell’oggetto e la sua posizione obiettiva nello spazio. Nella variazione secondo una legge dell’assetto ottico è quindi contenuta l’informazione necessaria per cogliere la posizione e la forma delle superfici degli oggetti, proprio come è racchiusa la possibilità di cogliere la loro colorazione obiettiva, al di là della variazione delle condizioni di illuminazione. Gibson si esprime così:

when the

station point moves, the whole structure of the optic array undergoes

transformation. A new set of variables arises to confirm the information in

static perspective. The parameters of transformation are specific to the

permanent properties of the environment. The optic array has a unique structure

for every station point in the world. And the change in structure of the array

is unique for every change of station point in the world. This is essentially

what is meant by saying that ambient light carries information about the world

(ivi, p. 222).

Sin qui abbiamo parlato soltanto della luce ambientale e delle informazioni che se ne possono trarre, non ancora della percezione, e questo deve essere sottolineato, poiché l’assetto ottico in un punto dato vi è indipendentemente dal fatto che vi sia lo sguardo di chi lo coglie. L’assetto ottico è una proprietà strutturale della luce ambientale per un punto, non un fenomeno visivo. E del resto perché si possa disporsi sul terreno propriamente percettivo non è affatto sufficiente porre nel punto prescelto un occhio la cui retina registri nella forma di un’immagine la proiezione di un determinato assetto ottico. Su questo si deve insistere: per Gibson la percezione visiva non è riconducibile alla costituzione di un’immagine sul fondo della retina, ma è il risultato cui conduce il processo di afferramento e di elaborazione delle informazioni che sono contenute nella luce e che sono registrate nella forma di differenti input sul mosaico sensibile della retina. Che sulla retina si formi proprio un’immagine è un fatto inessenziale, che potrebbe semplicemente non esserci, — e gli occhi degli insetti, che sono composti da una molteplicità di recettori sensibili separati gli uni dagli altri, ne sono una prova: qui la retina agisce senz’altro come recettore di input, ma non per questo dà adito ad un’immagine unitaria che possa essere vista sul fondo dell’occhio. La percezione non termina nella ricezione di un’immagine, ma muove di qui per trarre le informazioni che sono contenute nella luce ambientale e che si dispiegano nel processo percettivo. Per dirla con Gibson:

The common

belief that vision necessarily depends on a retinal image is incorrect, since

the eyes of a bee, for example, does not have a retinal image. What eyes do is

to pick up all the useful information in light of which they are capable;

retinal images are merely incidental in the process (ivi, p. 223).

Del resto a queste conclusioni siamo ricondotti anche dalla constatazione della mutevolezza di quelle immagini cui la tradizione filosofica ha spesso ricondotto la percezione nel suo complesso. Le immagini retiniche variano di continuo a causa dei movimenti degli occhi, delle continue oscillazioni del capo e dei movimenti del corpo, ma di questo mutamento che si inscena in ciascuna delle nostre retine non vi è traccia nell’universo che percepiamo: ciò che vediamo è un mondo fermo e stabile, fatto di oggetti che hanno una loro forma visibile definita e costante, e se vediamo tutto questo è proprio in virtù di quella variazione continua che si registra a livello delle immagini retiniche e che consente al nostro sistema percettivo di cogliere nelle variazione le invarianti, nel flusso la struttura obiettiva.

Di qui, da questa generale impostazione del problema, si deve muovere per venire a capo della nostra percezione delle immagini. Una prima constatazione può essere fatta fin da principio valere: la percezione delle immagini non è una forma peculiare del percepire, ma è una percezione normale di un oggetto particolare. Ma ciò è quanto dire che per venire a capo della percezione delle immagini non dovremo interrogarci su un qualche atteggiamento soggettivo, ma sulla peculiare configurazione della superficie dell’oggetto che funge da immagine — una configurazione tale da determinare in chi la guarda la percezione di qualcosa d’altro. Ora, il modo in cui una superficie si dà percettivamente dipende dalla sua capacità di strutturare in un modo determinato l’assetto ottico che si rende disponibile a chi osserva; ne segue che se una tela o un foglio di carta sanno mostrare un volto o un paesaggio debbono essere modificati in modo tale da restituire allo spettatore quella disposizione di luce che contiene le informazioni sufficienti per percepire i tratti di un viso o quel succedersi di campagne e colline che fa da sfondo a tanti quadri:

Concretely,

a picture is always a physical surface, whether of canvas, paper, glass or some

other substance, which either reflects light or transmits it. It is an object,

in short, commonly a flat rectangular one, but what is unique about it is the

light coming from it. The surface has been treated or processed or acted upon

in such a way that the light causes a perception of something other than the

surface itself. It delivers a sheaf of light rays to a station point in front

of the surface, rays that contain information about quite another part of the

world, perhaps a distant world, a past world, a future world, or a wished-for

world […]; but at any rate a world which is not literally present at the

station point. If an eye is actually stationed in front of the picture, and if

the possessor can register the information contained in the sheaf of rays, then

the picture has served its fundamental purpose. There has occurred a perception

at second hand — a vicarious acquaintance with an absent scene (ivi, p. 225).

Basta formulare questo compito perché si faccia avanti più di un dubbio sulla sua realizzabilità. Possiamo mettere la massima cura nel disporre sulla tela i pigmenti, ma non potremo mai ricreare effettivamente un assetto ottico del tutto identico a quello cui ci troveremmo di fronte se osservassimo direttamente l’oggetto raffigurato: anche il quadro più luminoso non può gareggiare per intensità e vivacità dei colori con una qualsiasi scena reale, e ciò che vale per l’intensità luminosa può dirsi anche per la determinatezza dei dettagli. Di queste considerazioni si può rendere conto osservando, in primo luogo, che il nostro occhio risponde più alla transizione e alla relazione reciproca delle grandezze che al loro valore assoluto, ma riconoscendo anche, in secondo luogo, che vi sono gradi di fedeltà di un’immagine e che è quindi lecito distinguere tra immagini che rendono disponibili solo le informazioni più importanti per cogliere l’oggetto raffigurato ed immagini che possono dirsi fedeli, perché pur non ricreando un assetto ottico identico all’originale sanno tuttavia ingannare l’occhio (sono funzionalmente identiche ad esso, — per esprimerci con Gibson). E tuttavia a questi limiti interni alla raffigurazione occorre affiancarne altri:

But at best

the perception aroused fails in three respect to be lifelike. First, the viewer

cannot look around the scene. Second, he cannot look around in the scene nor

can he observe anything moving in it. Third, he cannot obtain the binocular

parallax resulting from the use of both eyes (ivi, 228).

Una raffigurazione non sa creare l’effetto di parallasse: non determina infatti quello slittamento di prospettiva tra i due occhi che determina parte della percezione di profondità. Ma una rappresentazione presenta sempre anche una scena limitata: per quanto possa essere grande, una raffigurazione non si integra con lo spazio circostante ed è quindi impossibile lasciar correre lo sguardo su di essa, senza imbattersi prima o poi nei confini che la delimitano. Infine — ed è forse il limite principale — una raffigurazione ci presenta una scena congelata, e ciò è quanto dire che non è possibile raffigurare né il movimento di un oggetto nella scena dipinta, né osservare la sua variazione rispetto al movimento dello spettatore. Ne segue che nel caso della percezione di immagine non ci si può avvalere di una parte delle informazioni che la percezione ambientale attinge, poiché non vi è modo di attingere le invarianti che si attestano nella mutevolezza delle singole scene percettive. Se un’immagine non può essere fino in fondo realistica è dunque proprio perché ci invita a percepire una scena senza consentirci di coglierla alla luce dei normali decorsi percettivi. Non è un caso allora se il pittore deve apparirci come un percipiente

who pays

special attention to the points of view from which the world can be seen, and

one who catches and records for the rest of us the most revealing perspective

on things (ivi, 224):

proprio come sostenevano i pittori rinascimentali, anche Gibson sembra dunque convinto che una buona raffigurazione è, per così dire, vincolata alla rappresentazione di quegli aspetti della cosa che più la rendono riconoscibile. Si tratta di un precetto ben noto, che informa di sé la pittura quattrocentesca dapprima e, in generale, il classicismo, e che ritroviamo nella formula di un precetto teorico in autori come Lipps o Cornelius. Ma in Gibson quest’affermazione non assume il tono di un precetto estetico, ma ci riconduce senz’altro sul terreno percettologico. Se il pittore deve saper cogliere gli aspetti salienti delle cose e se è tuttavia necessario insistere così tanto sui limiti di accuratezza dell’immagine è perché è necessario da un lato riconoscere che ciò che ogni raffigurazione ci propone è soltanto una selezione parziale delle informazioni obiettive che la luce veicola, ma anche perché si deve rammentare dall’altro che vi sono limiti alla libertà del raffigurare.

Soffermiamoci innanzitutto sul primo punto. Ciò su cui Gibson ci invita a riflettere è che ogni raffigurazione implica una selezione delle informazioni racchiuse nella luce, radicalizzando un processo di decisione e di scelta che è comunque già presente sul terreno della percezione oggettuale. Quando guardiamo gli oggetti che ci circondano, mettiamo a frutto solo parte dell’informazione che la luce ci porge: molti indizi restano negletti, poiché ciò che innanzitutto conta è quel riconoscimento che garantisce la nostra presa sul mondo. Nel caso delle raffigurazioni, tuttavia, la selezione dell’informazione è guidata da un criterio di scelta che si intreccia con le scelte stilistiche dell’autore e con le abitudini rappresentative di un’epoca, ed è per questo che ogni stile figurativo ci propone insieme un certo di modo di guardare il mondo. Raffigurare in un certo modo vuol dire allora insegnare a vedere in un certo modo; o più esattamente: insegnare a rivolgere l’attenzione a certi aspetti delle cose, mettendo a frutto proprio queste e non altre informazioni racchiuse nella luce ambientale.

La selezione dell’informazione diviene così il fondamento della storicità del raffigurare, del suo porsi come un processo di educazione dell’attenzione visiva:

if there is

actually information in light, and if it is unlimited in amount, them each

perceiver must select that part of the potential information he needs. When

perceiving is mediated by a picture, some part of the selecting has already

been done. Even a photograph is selective in its own way; but a painting is

more selective, and in a different way. Each painter has his own habits and

skills of selecting information from light. Each age of painting and each

culture has its way of selecting what is important to see. If the artist emphasizes

the information about the world that people need, he has done them a service.

If they can register such information, he has made their vision more acute.

Their eyes will become more sensitive, not at the level of anatomy or

physiology, to be sure, but at the level of psychology. At this level, the subtleties

and complexities of light are enormous. And hence the different ways of seeing

the world are equally variable, though all may be valid (ivi, p. 230).

E tuttavia questa libertà ha limiti, ed è proprio questa constatazione che ci riconduce al secondo punto che avevamo dianzi sottolineato. Raffigurare vuol dire pur sempre modificare una superficie in modo tale da renderla capace di restituire un assetto ottico che sia funzionalmente simile a quello che l’oggetto raffigurato saprebbe mettere a nostra disposizione, e ciò esclude evidentemente la possibilità di una raffigurazione che non si subordini ad un insieme di condizioni di carattere strutturale. Così, il pittore può certo selezionare l’informazione che la luce normalmente offre, ma non può alterarla e, soprattutto, non può fare a meno di trascriverla sulla superficie della tela avvalendosi delle regole di proiezione che la prospettiva ci ha insegnato e che sono racchiuse nella natura stessa della propagazione della luce. Se qualcosa deve potersi vedere in un disegno, allora la sua superficie dovrà restituire la luce così come si dà in un punto determinato, e ciò è quanto dire che ogni raffigurazione deve essere intesa come una proiezione dell’oggetto per un punto, — come un’immagine approssimativamente prospettica. Ogni raffigurazione è raffigurazione di un aspetto, e quindi della cosa così come si potrebbe con qualche approssimazione vederla dato un certo punto di osservazione:

from what I

know of the perceptual process, it does not seem reasonable to assert that the

use of the perspective in paintings is merely a convention, to be used or

discarded by the painter as he chooses. Nor is it possible that new laws of

geometrical perspective will be discovered to overthrow the old ones. It is

true that the varieties of painting at different times in history, and among

different people, prove the existence of different ways of seeing, in some

sense of the term. But there are no differences among people in the basic way

of seeing — that is, by means of light, and by way of the rectilinear

propagation of light. When the artist transcribes what he sees upon a

two-dimensional surface, he uses perspective geometry, of necessity. Human visual

perception is learned, but not in the same way we learn a language. It can be

acquired by education, but not by the kind of education that consists in

memorizing a new set of symbols. What the artist can do is not to create a new

kind of vision, but to educate our attention (ivi, p. 231).

La libertà del raffigurare trova così nelle condizioni di visibilità del raffigurato la sua necessaria limitazione.

2. Considerazioni critiche

Sin qui abbiamo cercato di rendere conto delle argomentazioni di Gibson. Il senso delle sue tesi è relativamente chiaro: venire a capo del concetto di raffigurazione significa infatti, a suo avviso, interrogarsi sulle condizioni cui una superficie deve sottostare per poter restituire un assetto ottico tale da poter consentire ad uno spettatore di vedere ciò che l’immagine stessa raffigura. L’abbiamo già detto: la percezione di un’immagine non è, per Gibson, una percezione particolare, poiché particolare è soltanto il suo oggetto. Ne segue che venire a capo della natura delle immagini vuol dire soltanto sottolineare la possibilità che una superficie opportunamente modificata sappia restituire un cono di luce funzionalmente simile, se non identico, a quello che ci invierebbe un qualche oggetto reale. Se la superficie di un quadro ci mostra qualcosa è perché la luce che ci invia racchiude l’informazione di cui abbiamo bisogno perché la percezione possa raggiungere il proprio scopo.

Di fronte ad una simile argomentazione sembra tuttavia legittimo avanzare qualche dubbio. Il primo potremmo forse formularlo così: un quadro è una superficie il cui aspetto è stato modificato in vario modo con dei pigmenti, per rendere visibile qualcosa che non c’è, ed è per questo che noi, osservandolo, vediamo ciò che in esso si raffigura. Ma la possibilità di questo consapevole inganno si scontra con ciò che altrimenti Gibson ci dice, poiché la tesi che attraversa tutte le sue riflessioni è che nell’assetto ottico e nelle sue coerenti variazioni è racchiusa l’informazione necessaria per cogliere la natura complessiva dell’ambiente che ci circonda. Ma ciò è quanto dire che è di fatto racchiusa anche l’informazione che dovrebbe consentici di vedere che ciò che abbiamo di fronte quando osserviamo un quadro non è un volto e un paesaggio lontano, ma semplicemente una tela su cui sono stati disposti ad arte diversi pigmenti: il più piccolo movimento di fronte alla tela ci mostrerebbe infatti che le figure dipinte non ci consentono quell’ordinata serie di variazioni dell’assetto ottico da cui normalmente dipende il risultato cui la percezione conduce. Di qui una difficoltà che non è facile risolvere pienamente: se la determinatezza delle nostre percezioni riposa per intero sulla nostra capacità di cogliere le informazioni che l’assetto ottico e le sue variazioni racchiudono, perché continuiamo a vedere in un quadro il disegnarsi di una figura e non percepiamo invece ciò che evidentemente c’è e che si attesta ad ogni nostro movimento — una superficie piana che si suddivide in aree cromaticamente differenti? Anche se Gibson non nega che ogni percezione di immagine è anche percezione del suo sostrato ed anche se non sostiene che la percezione di immagine sia la percezione di un’illusione, ciò non toglie che l’orizzonte entro cui la sua spiegazione si muove non sappia rendere conto delle ragioni per le quali possiamo dire di vedere una tela e dei pigmenti, e di vedervi un volto e un paesaggio lontano. Percepire un’immagine in quanto tale significa sempre percepire una superficie piana su cui (o in cui) appare qualcosa, e non è affatto chiaro come possa accadere, per Gibson, che una scena percettiva non tolga l’altra, come accade invece quando per esempio crediamo di vedere un manichino in una vetrina e poi ci accorgiamo che si tratta di una persona vera.

Le difficoltà della teoria di Gibson non si riducono tuttavia a questa considerazione di carattere generale, ma si manifestano anche non appena ci interroghiamo sui vincoli che egli pone ad ogni raffigurazione che voglia ottenere il suo scopo. Certo, non sempre i disegni sono raffigurazioni fedeli della realtà, e talvolta disegnare vuol dire deformare volontariamente i tratti di ciò che si vuole raffigurare: una caricatura è il risultato evidente di una precisa scelta espressiva, volta ad alterare la corrispondenza tra l’immagine e ciò cui essa si riferisce e degli stili pittorici si parla talvolta proprio così — come deformazioni coerenti della realtà. E tuttavia, anche se Gibson riconosce apertamente che chi disegna ha sempre un margine di libertà e di scelta, sembra dover poi necessariamente sostenere che ogni immagine è di per se stessa raffigurazione di un aspetto della cosa, di una sua possibile percezione. La tela è uno specchio che riflette una realtà immaginaria, ed anche se si concede che la superficie riflettente possa essere più o meno levigata, e quindi più o meno deformante, è un fatto che un’immagine deve in qualche modo comportarsi proprio come si comporta uno specchio: restituendo la stessa configurazione di raggi luminosi che riceve dall’oggetto che vi si riflette.

Credo che le ragioni per cui Gibson ci invita a sostenere questa tesi non possano essere semplicemente accantonate — in fondo dobbiamo davvero chiederci come sia possibile che una superficie possa farci vedere ciò che non c’è — e tuttavia è difficile non rendersi conto che il paradigma della specularità è difficilmente proponibile. Ciò che infatti sembra difficile sostenere è che sia davvero sempre possibile asserire che un disegno sia o voglia anche soltanto essere la riproduzione di una possibile veduta dell’oggetto, di un suo aspetto.

Il disegno infantile non sembra, per esempio, essere riconducibile ad un simile paradigma ed almeno dai tempi di Luquet si è sostenuto che un bambino non disegna affatto ciò che vede, ma ciò che sa dell’oggetto. Così, molti disegni infantili non sembrano essere affatto riconducibili ad un qualsiasi criterio di carattere proiettivo, e basta pensare a come un bambino disegna una casa per rendersene conto. Del resto, prendiamo come esempio il disegno di un cubo — quel disegno apparentemente prospettico che tutti noi faremmo se ci si chiedesse di disegnare un dado alla lavagna. Prendiamo il gesso e disegniamo così — un cubo in prospettiva “cavaliera”. Si tratta appunto di una proiezione cui potremmo tentare di attribuire anche un significato percettivo immediato: la proiezione cavaliera è quella proiezione in cui i raggi procedono parallelamente, e ciò è quanto approssimativamente accade quando siamo molto lontani dall’oggetto osservato. Potremmo allora dire che il cubo disegnato così è un cubo visto da un punto di osservazione molto lontano — ma è sufficiente dare forma esplicita a questa ipotesi per rendersi conto della sua falsità. Nel tracciare così quel cubo non intendevamo affatto dire che lo vediamo da lontano, ma volevamo invece mostrare ciò che più chiaramente lo caratterizza — il suo avere facce quadrate, proprio come quella che mostriamo con chiarezza tracciandola in bella mostra sul foglio. Così, prima tracciamo un quadrato sulla pagina e poi tracciamo i lati paralleli a due per far vedere appunto che anche le altre facce debbono essere eguali a questa che abbiamo così chiaramente mostrato. E se poi ciò che risulta non è ancora una volta composta da facce visibilmente quadrate è solo perché sul foglio questo risultato non lo si può proprio ottenere. Meglio di così, verrebbe proprio voglia di dire, non si può proprio fare.

Del resto, anche se tralasciamo il disegno infantile e limitiamo i nostri esempi al campo più propriamente artistico, ci rendiamo conto che la domanda «da quale punto di vista è osservata questa scena?» non è sempre legittima. Qual è il punto di vista da cui dobbiamo pensare una classica raffigurazione dell’arte egizia? Un disegno ci mostra uno stagno circondato da papiri e nell’acqua vediamo dei pesci — ma tutto questo lo vediamo costruirsi sotto i nostri occhi che seguono i tratti di un disegno che ha sempre di mira l’obiettivo di mostrarci le cose così come sono, e non come ci apparirebbero da una qualunque prospettiva. E qual è il punto di vista che dovremmo assumere di fronte alla scena della creazione che ci viene presentata da un mosaico del Duomo di Monreale? Dobbiamo davvero pensare di essere di fronte alla scena? Per poter cogliere così ciò che in quel mosaico si raffigura, dovrebbe essere possibile percepire ai margini dell’immagine il venir meno della centralità, dovremmo poter cogliere la possibilità di un altrimenti che è invece del tutto assente. Vorrei allora dire così: proprio perché non vi è la possibilità dello scorcio così non vi è nemmeno la possibilità della frontalità, e ciò è quanto dire che in questo contesto figurativo la domanda che abbiamo dianzi formulato è fuori luogo, proprio come sarebbe fuori luogo cercare un risultato per l’operazione 5-7 nel campo dei numeri naturali. Nel campo dei numeri naturali quell’operazione allude ad un compito che non può essere svolto e che non deve per questo essere formulato. E alla stessa stregua dovremmo dire che un’immagine che in linea di principio non conosce lo scorcio non è riconducibile ad una veduta frontale. La frontalità è un valore di scorcio (è il valore in cui lo scorcio è eguale a zero) e c’è solo quando ci muoviamo sul terreno di raffigurazioni che non siano chiuse a questo ordine di variazione. Ma ciò è quanto dire che vi sono immagini che non possono essere semplicemente intese come se fossero una proiezione: un disegno infantile, una pittura egizia, un mosaico bizantino non possono essere intesi come se fossero specchi che rendono visibile, sia pure in modo approssimativo, un aspetto. Del resto, nella pittura bizantina (e non solo in essa) ci si imbatte talvolta in ciò che molti critici hanno chiamato “prospettiva rovesciata”: può capitare infatti che le linee oblique cui è affidato il compito di mostrare l’incedere dello spazio in profondità divergano invece di convergere, creando così una sorta di inversione della regola della diminuzione prospettica. Ora, quando osserviamo le icone che manifestano questa strana regola costruttiva, avvertiamo che qualcosa “non va”, ma non per questo l’immagine si fa per noi incomprensibile o priva di una sua apparente tridimensionalità: la comprensione delle icone non sembra in altri termini, lasciarsi turbare troppo da questa così evidente infrazione al paradigma della specularità.

Talvolta comprendiamo le immagini anche quando non si comportano come specchi; in altri casi, tuttavia, ci sembra di saper guardare un quadro solo quando abbiamo imparato qualcosa sullo stile che gli è proprio. Forse, quando guardiamo per la prima volta una pittura kwakiutl rimaniamo perplessi e non sappiamo dove volgere gli occhi; ma poi, con il tempo, impariamo il criterio di simmetria che le pervade, e l’immagine si fa leggibile. Ma appunto: se parliamo di leggibilità e se sottolineiamo il carattere culturale e storico di ogni stile figurativo è perché qualcosa non ci persuade nel paradigma della specularità. Certo, Gibson sottolinea la possibilità dell’apprendimento percettivo e anche la sua teoria concede uno spazio alla storicità degli stili figurativi, e tuttavia le osservazioni di Gibson sembrano comunque inadatte per venire a capo di questo problema in tutta la sua ampiezza. È difficile infatti convincersi che la totalità degli stili figurativi possa essere davvero compresa e ordinata semplicemente facendo riferimento ad un processo di selezione delle informazioni, alla possibilità di costruire ed interpretare le immagini semplicemente aprendo o chiudendo gli occhi su ciò che la luce in se stessa racchiude. Per dirla in breve: la storia degli stili figurativi non è il luogo in cui si è di volta in volta deciso che cosa dire e che cosa tacere del reale — quali pennelli di luce lasciar correre sino alla tela e quali invece oscurare, ma è anche il risultato di una prassi che ha modificato l’aspetto delle cose, reinterpretandole in ragione di una molteplicità di istanze espressive.

Molte altre cose potrebbero essere dette a questo proposito. E tuttavia, piuttosto che soffermarmi ancora sul terreno degli esempi, vorrei invitarvi a riflettere un poco. Abbiamo proposto una teoria della raffigurazione e, subito dopo, abbiamo mostrato che vi sono buone ragioni per ritenere che essa sia in qualche misura improponibile. E ora ci chiediamo: che cosa dimostrano le nostre critiche, sempre che qualcosa dimostrino davvero? Dov’è il punto esatto in cui mettono l’indice, per mostrare l’errore di Gibson? Rendersi conto di una difficoltà serve davvero a poco se non si comprende di preciso di che difficoltà si tratti.

Ora, si potrebbe forse sostenere che Gibson avanzi una richiesta troppo forte alle raffigurazioni e che non è affatto necessario ricondurre alla sola costruzione prospettica la scelta del metodo di proiezione che ci consente di ricondurre la tridimensionalità della scena alla bidimensionalità dell’immagine. Per venire a capo di questa necessaria opera di traduzione ci si potrebbe avvalere anche di altri metodi proiettivi che hanno comunque una loro legittimazione sul terreno delle configurazioni obiettive dei raggi di luce — ed è questa la tesi che Margaret Hagen ha sviluppato in un libro, intitolato Varieties of Realism (1985), che merita di essere letto. Ma si potrebbe anche sostenere che le condizioni cui una raffigurazione deve soddisfare per garantire la percepibilità del raffigurato non sono prevalentemente di natura proiettiva, ma ci riconducono invece alla dimensione più articolata delle invarianti degli assetti ottici — ed è questa la via che qualche anno più tardi lo stesso Gibson ha seguito nel suo The Ecological Approach to Visual Perception (1979).

Ma forse questi tentativi di correggere la proposta di Gibson che abbiamo rammentato non colgono pienamente nel segno e non individuano sino in fondo la radice effettiva dell’errore — ed io credo che le cose stiano proprio così: anche se ci mettiamo nella prospettiva di The Ecological Approach to Visual Perception le tesi di Gibson sembrano troppo inclini a risolvere la percezione di immagine nella percezione di un oggetto tra gli altri, ed io penso che qui sia la radice dell’errore di Gibson.

Ma forse può sembrare necessario assumere un atteggiamento più radicale. Forse non è affatto vero che la percezione di un’immagine sia una percezione qualsiasi; forse il pensare di venire a capo della natura delle raffigurazioni semplicemente nei termini di un’analisi delle strutturazioni dell’assetto ottico è un errore in cui necessariamente si cade quando si dimentica che una raffigurazione è un prodotto culturale, un mezzo di cui gli uomini si avvalgono per comunicare ad altri uomini le loro idee e le loro emozioni. Le raffigurazioni sono mezzi per dire, e il dire implica un linguaggio e quindi un insieme di convenzioni che debbono essere apprese.

Alla naturalità del rapporto di rispecchiamento sembra sostituirsi così il richiamo alla convenzionalità del linguaggio. Il quadro di Gabriel Metsu deve indicarci un nuovo cammino: ora non dobbiamo più guardare allo specchio come al luogo da cui trarre una possibile spiegazione del concetto di immagine, poiché a guidarci, ora, deve essere il paradigma della lettera, un paradigma di cui io vi invito fin d’ora a diffidare, ma cui Goodman ha dato in un libro famoso, intitolato non a caso I linguaggi dell’arte (1968), una qualche credibilità. È nelle pagine di questo libro che dovremo cercare di addentrarci fin dalla prossima lezione[3].

Lezione terza

1. Lettere e raffigurazioni. La critica alla nozione di somiglianza.

Le nostre considerazioni critiche sulla teoria della raffigurazione di Gibson ci invitano a guardare in modo nuovo il quadro di Metsu da cui abbiamo preso le mosse. Ora non rivolgiamo più la nostra attenzione allo specchio, ma alla lettera e al quadro e al loro narrarci una stessa vicenda — la storia di una tempesta, di una nave e della minaccia di un naufragio. Non penso che il compito che questo quadro ci propone consista davvero nel rendere meno avvertibile la differenza tra una pagina scritta e una tela dipinta e credo anzi che Metsu, come forse ognuno di noi, sia innanzitutto portato a cogliere le diversità tra parole ed immagini; eppure quanto più prendiamo sul serio le critiche che abbiamo rivolto a Gibson e quanto più ci lasciamo tentare da una loro coerente radicalizzazione, tanto più plausibile ci appare la tesi secondo la quale tra una lettera e un quadro non vi è poi una distinzione così radicale. Proprio come il quadro che la fantesca scopre, così anche la lettera che la fanciulla apre e legge reca in sé un messaggio: ci parla di un evento lontano, e ce ne parla attraverso una molteplicità di segni, proprio come accade sul piano figurativo.